Новости сайта

|

|

|

30 ноября -1

Оставшимся в сумерках

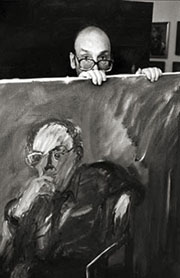

Он уже много лет не снимал фотографий. Рисование, неудовлетворенная в молодости страсть, находила выход в последние годы. Он мог просто присутствовать, необязательно на вечеринке агентства MAGNUM, просто жить, и этого было достаточно, чтобы испытывать удовлетворение и стабильность всем, а если не всем, то многим — всем тем, кто был вовлечен в мир фотографии. Он ушел. С ним закончилось нечто. Он не был первым.

Он родился в эпоху, когда фотография уже вошла в каждый дом, уже его первый день рожденья был отмечен множеством фотографий его самого в пеленках, родителей. Но потом он вырос. И началась эпоха Картье-Брессона. Эта эпоха покрывает ХХ век, от его тридцатых годов, когда, казалось, этот век и вылупился из яйца тоталитарных идеологий и поисков интеллектуалами новых полюсов философского и мировоззренческого притяжения, до начала века XXI, который, возможно, еще не наступил, поскольку его первые годы неразрывно связаны с культурой прошедшего века, и еще не случилось ничего, что разорвало бы эту пуповину. Возможно, уход Картье-Брессона и станет одной из отправных точек отсчета нового времени - времени, которое случилось после. Например, после его смерти. Мы привыкли считать, что Картье-Брессон - фотограф. До сих пор, даже в некрологах по поводу его ухода, муссируется тема того, что только благодаря ему фотография была признана и воспринята: и помещена: и опубликована: По сути, все эти разговоры касаются только взаимоотношений фотографии и политики, того высшего слоя официоза, который определяет терминологию газетных статей о том, что есть что-то, до того называемое по-другому. По сути, Картье-Брессон - один из выдающихся интеллектуалов, блестящий представитель французской и европейской интеллектуальной элиты. Такие, как он, определяли направление поисков и линию фронта в борьбе культуры и времени. Анри Картье-Брессон - прекрасно образованный молодой человек из хорошей семьи. Семьи, в которой, по Прусту, уважали и дружили с представителями современной художественной элиты. Молодой человек начинает на фильмах Жана Ренурара, следует советам Ренуара-старшего, с удовольствием общается с Матиссом и Боннаром, другими. Берет уроки у блестящего критика и известного художника Андре Лота и в результате осознает себя как фотографа. Или же, оказывается, что этот вид из многих его занятий наиболее востребован, не спрашивайте, обществом, зрителем, критикой. Фотография в 1930-е востребована. И занятий фотографией позволяют ему сохранить собственные интересы в искусстве неприкосновенными, в эпоху абстракции остаться верным предметам, которые его занимают как художника - пластике и выразительности человеческого тела, взаимодействию единицы и множественности, единицы и пустоты пространства. По сути, он занимается теми вопросами, которые волнуют современное ему художественное сообщество, но он имеет возможность выбирать форму своего выражения предельно близкой собственным интересам.  А потом фотография затягивает. Она как наркотик. Уже невозможно представить себе жизнь без <горячих точек>, уже значительность сделанного начинает измеряться списком стран и событий, запечатленных именно твоим объективом. Этот <набор массы> приводит к тому, что в портфолио оказываются сотни произведений, а список сделанного измеряется количеством страниц личного дела фотографа. А потом приходит другое. Приходит осознание собственного пути, осознание ответственности и желание создавать нечто, например, по сути, главный фотографический <профсоюз> века - агентство MAGNUM, складываются в короткие формулы многолетние поиски определения предназначения фотографии. А потом фотография затягивает. Она как наркотик. Уже невозможно представить себе жизнь без <горячих точек>, уже значительность сделанного начинает измеряться списком стран и событий, запечатленных именно твоим объективом. Этот <набор массы> приводит к тому, что в портфолио оказываются сотни произведений, а список сделанного измеряется количеством страниц личного дела фотографа. А потом приходит другое. Приходит осознание собственного пути, осознание ответственности и желание создавать нечто, например, по сути, главный фотографический <профсоюз> века - агентство MAGNUM, складываются в короткие формулы многолетние поиски определения предназначения фотографии.

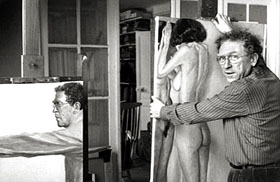

В 1994 году по заказу Национального центра фотографии Франции одна из фотографических крестниц Брессона, фотограф с мировой известностью Сара Мун, снимает фильм о нем, и из контекста коротких блиц-интервью о том, чем фотография отличается от живописи, важна ли композиция для фотографии, возникает знание о великих педагогических качествах Брессона. Ему достаточно было просто быть, просто выражать свое мнение о чужих фотографиях, показывать свои, чтобы становилось понятно - вовлеченным в проблематику фотографии - что есть фотография с точки зрения Картье-Брессона-легенды, а раз так, что есть фотография как таковая. В начале 2000-х мастер провел чистку рядов фотографий, которые останутся в его официальном портфолио. Он посетил в течение жизни десятки стран, в том числе и Россию, и неоднократно. И не важно, что в этом последнем пристрастном отборе визуального наследства снимков из России не осталось. В России осталось другое. Во-первых, одна из первых послевоенных публикаций о Советском Союзе книга <Москва> Картье-Брессона, 1955 года издания. Книга ностальгическая и нежная - как нам кажется сегодня; может быть, не достаточно жесткая по структуре, но абсолютно точно выражающая всю сложность задач, стоявшей перед фотографом: официальный заказ Le Mond, ощущение невероятной эмоциональности среды, в которую попал фотограф, пересекший границу страны-победительницы в последней войне, личный скептицизм и холодная беспристрастность композитора кадров.  Во-вторых, тот неоценимый вклад, который Картье-Брессон внес в развитие нашей отечественной фотографии. Он по-настоящему перевернул представления о документальной фотографии и назначении фотожурналистики целого поколения советских фотографов. Выросшие на ниве постановочной газетно-журнальной фотографии, ценящие успешно срежессированную лично фотографом композицию снимка, утратившие традицию советской конструктивисткой фотографии - за годы войны и официального забвения - молодые фотографы были под гипнотическим впечатлением личности стремительного высокого человека, под давлением его уверенности в собственной идее <решающего мгновения>. Из этого поколения - лично общавшихся с Картье-Брессоном - необыкновенно точные Копосов и Шерстенников из <Огонька>, лирический Генде-Роте, саркастически-нежный Носов и многие другие. Это сегодня имена классиков послевоенной советской фотографии означают. В момент общения с французским автором члены фотосекции при Комитете молодежных организаций, в большинстве своем были молодыми инженерами и студентами. И, возможно, встреча с Картье-Брессоном, определила решение молодых поступить на службу Его Величества Мгновения. Пусть в те годы в советской фотографии происходили порой смешные вещи, когда серьезные авторы пытались буквально повторить знаменитые - уже тогда - композиции Брессона: скопировать его человека, прыгающего через лужу, или напряженные (но уже силой режиссерского таланта фотографа-постановщика) выражения лиц людей, стоящих в очереди, - импульс, данный Брессоном, был необыкновенно силен. Во-вторых, тот неоценимый вклад, который Картье-Брессон внес в развитие нашей отечественной фотографии. Он по-настоящему перевернул представления о документальной фотографии и назначении фотожурналистики целого поколения советских фотографов. Выросшие на ниве постановочной газетно-журнальной фотографии, ценящие успешно срежессированную лично фотографом композицию снимка, утратившие традицию советской конструктивисткой фотографии - за годы войны и официального забвения - молодые фотографы были под гипнотическим впечатлением личности стремительного высокого человека, под давлением его уверенности в собственной идее <решающего мгновения>. Из этого поколения - лично общавшихся с Картье-Брессоном - необыкновенно точные Копосов и Шерстенников из <Огонька>, лирический Генде-Роте, саркастически-нежный Носов и многие другие. Это сегодня имена классиков послевоенной советской фотографии означают. В момент общения с французским автором члены фотосекции при Комитете молодежных организаций, в большинстве своем были молодыми инженерами и студентами. И, возможно, встреча с Картье-Брессоном, определила решение молодых поступить на службу Его Величества Мгновения. Пусть в те годы в советской фотографии происходили порой смешные вещи, когда серьезные авторы пытались буквально повторить знаменитые - уже тогда - композиции Брессона: скопировать его человека, прыгающего через лужу, или напряженные (но уже силой режиссерского таланта фотографа-постановщика) выражения лиц людей, стоящих в очереди, - импульс, данный Брессоном, был необыкновенно силен.

Уже в 1990-е стало ясно, что поиски Картье-Брессона - фотографа, это явление, созвучное  и соразмерное идее дегуманизации искусства Ортеги-и-Гассета, явление, которое можно попытаться выразить через образ шахматной доски - модели пространства, в которой фигуры - люди в фотографиях Брессона - обозначают пространство настолько точно математически, насколько может позволить себе механический глаз, созданный человеком. Фактически, его фотографии могут быть превращены в математические уравнения описания пространства, в абстрактную живопись, и при этом нисколько не потеряют в степени важности своего сообщения. Этот фотограф сделал прямую, без каких-либо субъективных (на первый взгляд) привнесений, фотографию не только частью визуальной культуры, но и всей культуры как таковой. Сделал фотографию интересной и интеллектуалам, и - благодаря необычности и точности - всем зрителям, превратив, таким образом, фотографию для журналов в самостоятельный вид искусства. Его фотография была частью искусства модернизма самой своей формой, не наличием внутри фотографии парафраз современной живописи, не в связи с присутствием в фотографии атрибутов того или иного направления современного искусства, но благодаря самой конструкции пространства в фотографии. и соразмерное идее дегуманизации искусства Ортеги-и-Гассета, явление, которое можно попытаться выразить через образ шахматной доски - модели пространства, в которой фигуры - люди в фотографиях Брессона - обозначают пространство настолько точно математически, насколько может позволить себе механический глаз, созданный человеком. Фактически, его фотографии могут быть превращены в математические уравнения описания пространства, в абстрактную живопись, и при этом нисколько не потеряют в степени важности своего сообщения. Этот фотограф сделал прямую, без каких-либо субъективных (на первый взгляд) привнесений, фотографию не только частью визуальной культуры, но и всей культуры как таковой. Сделал фотографию интересной и интеллектуалам, и - благодаря необычности и точности - всем зрителям, превратив, таким образом, фотографию для журналов в самостоятельный вид искусства. Его фотография была частью искусства модернизма самой своей формой, не наличием внутри фотографии парафраз современной живописи, не в связи с присутствием в фотографии атрибутов того или иного направления современного искусства, но благодаря самой конструкции пространства в фотографии. Пока был жив этот фотограф, казалось, что любая игра с пространством, со смыслом, какой бы легкой и изящной она ни была, должна нести в себе абсолютную точность высказывания - уже сделанное им было точкой отсчета для видения всего, что было сделано после него. Он не был в фотографии первым - она началась задолго до него, он не был художником-абстракционистом - ими были другие, но он соединил в своей интеллектуальной игре те грани реальности, которые приобрели столь значимый смысл, что при жизни он был лучшим и неподражаемым. С ним послание модернистской интеллектуальной мысли сохраняло свою ценность вплоть до начала этого века. В один год ушли два великих фотографа Ньютон и Картье-Брессон. Две неизменных величины прошлого века. Остается в сумерках искать новые ориентиры.

|

|

|

|

|

|

30 ноября -1

Андрей Чежин : «Я рисую светом»

Андрей Чежин, по его же собственным словам, начал фотографировать, потому что не умел рисовать. Парадокс заключается в том, что теперь критики называют его не фотографом, а художником.

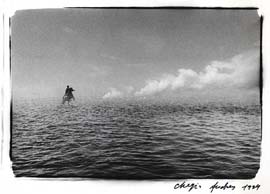

Идея одного из значительных проектов Андрея Чежина «Чёрный квадрат» родилась под впечатлением персональной выставки Казимира Малевича, которого он глубоко уважает как личность с активной творческой позицией: «Чем больше таких вызывающих жестов, как «Чёрный квадрат», тем лучше для развития искусства». Чежин и сам не чужд отважных и подчас экстравагантных творческих заявлений. Взять хотя бы его фотографические игры с пространством и временем. Проект «В гостях у Буллы», в котором он осмелился впечатать собственное лицо в фотографии известного петербургского фотомастера начала ХХ века, – не что иное, как путешествие на машине времени в дореволюционную Россию, где автор проекта увидел себя и в кругу царской семьи, и в босяцких ночлежках. Сам Андрей Чежин , чьи работы критики относят к постмодернизму, в других видах искусства увлекается не только постмодернизмом: слушает джаз, читает Евангелие, Набокова, Достоевского, последнее время всё больше увлекается мемуарной литературой. «Творчество – это самоуспокоение», – утверждает Андрей Чежин. Он рассматривает творческий акт как освобождение, – освобождение от накопившихся за определённый отрезок жизни впечатлений, переживаний, мыслей… Я – НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ – Вы ведь не сразу стали фотографом-постмодернистом. Что этому предшествовало? Расскажите, как Вы начали заниматься фотографией? – Мой отец фотографировал как любитель. Я с интересом смотрел, как он печатает фотографии. Мы жили тогда в коммунальной квартире и печатали в нашей комнате, ночью, при красном свете... Я помогал отцу проявлять фотографии, перекидывал их в фиксаж. Процесс появления изображения представлялся мне фантастическим. Нынешнее поколение, наверное, даже не видело, как появляется изображение на фотобумаге! Они не знают этого чуда. Во время учёбы в институте киноинженеров я постоянно фотографировал. Но это были довольно скучные снимки, как я сегодня их воспринимаю. Цветные пейзажи, снятые на слайд, в основном путешествия на байдарках. Куда было податься бедному студенту? Байдарка, плёнка ORWO и – вперёд! В институте существовал слайд-клуб, где мы делали слайд-фильмы. Это было здорово, но уже тогда я понял, что кинооператор или кинорежиссёр всегда работает в команде. Я в команде работать не могу. И ещё не могу работать на заказ.  Так я снимал-снимал и однажды понял, что с этим надо куда-то идти. Пришёл в фотоклуб «Зеркало». Принёс свои чёрно-белые фотографии и думаю: ну, сейчас все упадут. Ничуть не бывало. Посмотрели и спокойно сказали: тебе надо походить, посмотреть, чем занимаются другие. Тогда, в 80-е годы, в фотоклубе процветал социальный репортаж, и сам фотоклуб «Зеркало» был альтернативой тому, что происходило в окружающем мире. Он объединял людей, которые, с одной стороны, негативно относились к существующей действительности, а с другой – пытались эту же действительность отобразить фотографически. Это были не диссиденты, скорее внутренние диссиденты. Шли годы застоя. Меня призвали в армию 10 ноября 1982 года, в день смерти Брежнева. Я пришёл на пункт сбора, и нам сказали, что Брежнев умер. За годы моей службы в обществе ещё мало что переменилось. Фотографы продолжали снимать социальный репортаж. Однако к 1989 году стало ясно, что такая фотография выплеснулась на страницы газет и журналов. Возникло ощущение, что надо делать что-то иное, своё. И я поступил радикально: начал фотографировать Санкт-Петербург. Но не задворки, а парадный город. Новый взгляд на парадный город. За 300 лет существования Петербурга все известные точки, казалось бы, найдены, причём не одним фотографом или художником. Надо было искать новые точки, придумывать новый язык. Так возник проект «Город-текст», я стал фотографировать самые известные объекты Петербурга – скульптуры, улицы, архитектуру, – но по-новому. При этом узнаваемые объекты становились в контексте проекта знаковыми, из этих знаков и создавался текст. Так я снимал-снимал и однажды понял, что с этим надо куда-то идти. Пришёл в фотоклуб «Зеркало». Принёс свои чёрно-белые фотографии и думаю: ну, сейчас все упадут. Ничуть не бывало. Посмотрели и спокойно сказали: тебе надо походить, посмотреть, чем занимаются другие. Тогда, в 80-е годы, в фотоклубе процветал социальный репортаж, и сам фотоклуб «Зеркало» был альтернативой тому, что происходило в окружающем мире. Он объединял людей, которые, с одной стороны, негативно относились к существующей действительности, а с другой – пытались эту же действительность отобразить фотографически. Это были не диссиденты, скорее внутренние диссиденты. Шли годы застоя. Меня призвали в армию 10 ноября 1982 года, в день смерти Брежнева. Я пришёл на пункт сбора, и нам сказали, что Брежнев умер. За годы моей службы в обществе ещё мало что переменилось. Фотографы продолжали снимать социальный репортаж. Однако к 1989 году стало ясно, что такая фотография выплеснулась на страницы газет и журналов. Возникло ощущение, что надо делать что-то иное, своё. И я поступил радикально: начал фотографировать Санкт-Петербург. Но не задворки, а парадный город. Новый взгляд на парадный город. За 300 лет существования Петербурга все известные точки, казалось бы, найдены, причём не одним фотографом или художником. Надо было искать новые точки, придумывать новый язык. Так возник проект «Город-текст», я стал фотографировать самые известные объекты Петербурга – скульптуры, улицы, архитектуру, – но по-новому. При этом узнаваемые объекты становились в контексте проекта знаковыми, из этих знаков и создавался текст.

Приблизительно к 1994 году мне стало неинтересно делать прямую фотографию: что увидел, то сфотографировал. Хотелось делать что-то такое, чего никто не мог предположить и главное – самостоятельно увидеть. Поэтому возникли двойные, тройные экспозиции. Снимаешь и не знаешь, что получится, каким образом произойдёт наложение. Эксперимент в чистом виде. Я не воспринимаю себя профессиональным фотографом, потому что профессиональный фотограф на такой эксперимент никогда не пойдёт. Снимая, профессионал совершенно чётко знает: это пойдёт в одну газету, это – в другую. Я ничего не знаю заранее. Фотографирую на плёнку три раза, проявляю, смотрю. Затем начинается следующий этап – отбор. Если я нахожу хотя бы один кадр, значит, хорошо. Не нахожу, значит, что-то не получилось, не сложилось. Случается, и до десяти кадров нахожу на одной плёнке. Я практически не снимаю на заказ. Мне интересно реализовывать свои собственные проекты. В этом смысле я – не профессиональный фотограф. КНОПКИ Б ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ – У меня есть любимый имидж, которым я достаточно давно занимаюсь, холю его и лелею. Это – кнопка. Простая советская канцелярская кнопка. Она была выбрана как пластичный и одновременно кондовый, остросоциальный образ. «Кнопки б делать из этих людей», – можно сказать, перефразируя строки Николая Тихонова. С кнопкой было осуществлено несколько проектов. Я и сейчас пытаюсь продолжать эту тему, но ухожу от социальности. В первых проектах, когда я впечатывал кнопки вместо лиц, просматривалась вполне определённая авторская позиция. Я использовал любительские негативы. При печати закрывал лица кружочками, а потом впечатывал на это место кнопку. Из любительских негативов, принадлежащих разным людям, создавался альбом альбомов, объединённых одной темой. Почти все любители фотографируют одинаково. Снимают в основном близких людей и делают это достаточно безалаберно: не думают ни о композиции, ни о чём другом. Я наблюдал, как люди просматривают любительские фотоальбомы, – смотрят только на лица. Если знают людей, которые запечатлены, фотографии им интересны. Если они этих людей не знают, пролистывают страницы, даже не глядя на фотографии. Моя задача состояла в том, чтобы люди смотрели на фотографии! В проекте «Альбом для кнопок-2» все лица были унифицированы кнопками. Вместо лиц – кнопки, поэтому зрителю приходится рассматривать сами фотографии. Порой любители делают совершенно фантастическую фотографию! Я со своим взглядом уже не могу фотографировать как любитель. Я иду по улице, и то, что я вижу, сразу выстраивается в определённую композицию – рука двигается вместе с камерой, голова работает вместе с рукой. Это происходит на подсознательном уровне. У любителя ничего этого нет, он иногда не знает, что делать с этой камерой, поэтому у него и случаются интересные кадры. Любитель непредсказуем. Когда профессиональный фотограф появляется в поле зрения человека и достаёт аппарат, человек начинает готовиться, суетиться, стесняться. Наедине со знакомым фотолюбителем этого не происходит: человек делает всё, что угодно, поэтому и фотографии, по моим ощущениям, получаются более свободными, естественными, открытыми, и мне это очень нравится. Сколько раз я ни пытался сфотографировать как любитель – не получается. ФОТОГРАФИЯ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА МАССЫ – Если при создании одного из Ваших проектов стояла задача заставить людей смотреть на фотографии, то какие могут быть задачи у фотографии вообще? – Первая и самая главная – отображение действительности. Так как фотограф – это субъект, то ни о какой объективности в фотографии не может быть и речи. Фотограф – это конкретный человек, который в нужный ему момент нажимает на кнопку. Он может дождаться такой ситуации, которую даже придумать сложно! Но при этом на снимке будет отображена действительность. Фотография важна для тех, кто фотографируется: люди могут увидеть себя со стороны, вспомнить эпизоды своей жизни. Раньше ходили к портретистам, теперь с изобретением фотографии такая необходимость отпала. Фотография выполняет множество других задач. Своим изображением, имиджем, образом она может воздействовать на массы, причём совершенно по-разному. Для меня важно, что люди, смотрящие на фотографию, ей доверяют. Чего нельзя сказать о цифровой фотографии, потому что в Фотошопе с изображением можно сделать всё, что угодно. Безусловно, и с аналоговой фотографией можно проделать фокус: вырезать, смонтировать, переснять, репродукцию отдать в газету. Но пока сделанная на плёнке фотография всё-таки остаётся документальным свидетельством. У меня существует проект «Кнопка и модернизм», где я предполагаю, как канцелярскую кнопку могли бы использовать в своих произведениях известные художники-модернисты. Важно, что проект был фотографическим: я что-то изобретал с негативами, делал коллажи, составлял композиции и фотографировал. В результате получалась фотография несуществующего произведения художника. Репродукция картины, которой не было. У человека, смотрящего на такую фотографию, возникает вопрос: это репродукция подлинника или провокация? Спровоцировать у зрителя подобные ощущения для меня было чрезвычайно интересно. Люди доверяют фотографическому изображению существенно больше, нежели нарисованному. Я имею в виду доверие на уровне правды информации, и эта особенность фотографии представляется мне особенно важной. ФОТОГРАФИРОВАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! – Когда для создания некоторых своих проектов Вы используете чужие негативы и фотографии, вопросов по авторским правам не возникает? – В основном я использую старые любительские негативы. Авторов, скорее всего, уже нет в живых. Но проблем с авторскими правами не возникает не только поэтому. Если бы я печатал чужие негативы и выдавал за свои работы – это был бы плагиат. Но, как правило, происходит серьёзная переработка материала – это во-первых. Во-вторых, я использую в основном негативы, которые сам автор никогда бы не напечатал. Скажем, у меня есть проект, где я печатал смазанные фотографии. Любителю, сделавшему эти кадры, и в голову не пришло бы их напечатать! Он смотрел: кадр нерезкий, смазанный – значит, брак. Школа была вполне определённой: печатать только резкие фотографии. Это сейчас в минилабе спрашивают: печатать выборочно или всё подряд? И в-третьих, я и сам мог бы сфотографировать, но зачем? Если есть материал, созданный до меня, почему его не использовать? Есть ещё один важный момент: часто я использую фотографии 50–60-х годов, когда ещё не мог фотографировать, потому что меня не было на свете. Сейчас такие кадры я уже не сниму – на них же запечатлено время! В проекте «Линия жизни» я использую целые фотоальбомы. Большие семейные фотоальбомы из любительских фотографий. Я вычленяю линию жизни человека: от младенчества до смерти. Переснимаю только лицо. И создаю свою линию жизни этого человека. Она может не совпадать с реальной, потому что я могу нарушить хронологию и поменять последовательность фотографий. Придумать такую линию жизни, которая интересна лично мне. Конечно, это своеобразная мистификация. Бывает, что линия жизни одного человека включает несколько фотографий, сделанных практически одновременно. Таким образом, на снимках время замедляется, а где-то оно ускоряется настолько, что от одной фотографии до другой мелькают десятилетия… Мне интересно со всем этим экспериментировать. Кстати, альбомы для этих экспериментов не так просто найти: я либо их покупаю, либо мне их дарят, либо дают на время. В сегодняшней ситуации фотохудожнику, для того чтобы осуществлять свои замыслы, совсем не обязательно фотографировать. Можно использовать опыт, накопленный за 160 лет существования фотографии. Многие коллеги меня упрекают: «Это же не ты фотографируешь! Как ты можешь использовать чужие произведения?» Совершенно спокойно. Можно взять любую фактуру и творить. Фотограф Александр Китаев берёт осколки стекла, засвечивает и делает фотограммы. Кто делал эти стёкла? Кто делал эти бутылки – стоит ли выяснять? А если фотограф снимает архитектуру или скульптуру? Получается, он тоже использует чужие творения. То же самое и здесь: я считаю, что сегодня, в эпоху постмодернизма, можно использовать всё, что угодно. Это напоминает аранжировку известных музыкальных произведений. Мы ведь не говорим о прямом копировании, это было бы абсурдом. Хотя существуют некоторые американские художники, которые берут, например, фотографию Родченко, переснимают и подрезают её с разных сторон буквально на несколько миллиметров, или зеркально переворачивают кадр, или вносят в изображение ещё какие-то незначительные изменения и выдают это за своё произведение. Меня такое творчество не интересует. Меня интересует другое: как наиболее адекватно выразить свою идею. Для этого я нахожу в прошлом изображения, которые мне подходят. Это – своеобразная фотоархеология. Здесь важную роль играет отбор. Ведь речь идёт не об одной картинке, а о целом проекте. Важна идея: почему именно эта коллекция фотографий существует в данном пространстве. Более того, я считаю себя человеком, сохраняющим уникальные негативы. Иначе они были бы выброшены на помойку. Однажды мы с коллегой нашли совершенно фантастический архив: какой-то человек с 1950 по 1975 год фотографировал обнажённых женщин, причём довольно жёстко – с раздвинутыми ногами. Но это не порнография, получились очень интересные портреты. В те времена за такие снимки запросто могли посадить. Дом, где мы обнаружили архив, шёл на расселение, и архив, скорее всего, был бы уничтожен, потерян для будущего. Мы его нашли, сохранили, теперь используем в своих работах. Почему нет? ЧЁРНО-БЕЛАЯ ФОТОГРАФИЯ – ЭТО КАЙФ – У Вас есть наболевшие профессиональные проблемы? Что тревожит в сегодняшней фотографической ситуации? – В сегодняшней ситуации тревожит практически всё. Преобладание цветной фотографии, вторжение цифровых технологий. Сегодня говорят о смерти аналоговой фотографии. Я-то понимаю, что чёрно-белая фотография не исчезнет, так же, как живопись, но есть люди, которые говорят: «Ребята, чем вы занимаетесь? Всё – цифра пришла!» Сейчас уже обычная узкая цифровая камера даёт приличное разрешение. Для журнала, – а фотографы работают в основном для журналов, – больше ничего и не нужно. Значит, для зарабатывания денег фотограф покупает цифровую камеру – и вперёд: скинул в компьютер, прокачал, обработал в Фотошопе, отослал в электронном виде – отлично! – У Вас возникает ощущение, что Вы отстаёте от современной фотографической жизни? – Нет. Главное – то, чем я занимаюсь, интересно мне самому. Я уверен, если мне это интересно, значит, всё в порядке. Я же ни от кого ничего не требую, занимаюсь своим делом. И это не только отечественная, но и мировая проблема. В связи с развитием цифровых технологий и всех компьютерных дел возникает ситуация, когда для человека самое простое – отснять плёнку и сдать её в минилаб. – Что же не позволяет поставить увеличитель в ванной и печатать? – Но такая проблема действительно существует. Я и люди моего поколения формировались в то время, когда весь технологический процесс создания фотографии – от и до – выполнялся человеком самостоятельно. Мы знаем этот кайф. Чёрно-белая фотография – это кайф, печать вручную – это таинство. Ну, что там: зарядил плёнку, отснял, отдал в Kodak – тут же получил отпечатки?! Нет этого трепетного ощущения, когда человек сначала отснял плёнку, потом принёс её домой, потом проявил, сам напечатал – это же целая история! Сегодня ничего подобного не осталось. Если говорить о цифре, то между съёмкой и готовым продуктом, который ты видишь на экране, вообще нет временного промежутка, а это же очень важно! Однажды я наблюдал любопытную ситуацию. Из Америки приехала дама, пожелавшая сделать в Петербурге фотопортреты художников и фотографов, занимающихся чёрно-белой фотографией. Мы вместе с двумя моими коллегами договорились с ней о встрече и поехали фотографироваться на Финский залив. Дама привезла с собой Sinar , на штатив поставила. Но снимала сначала на Polaroid , чтобы посмотреть, что получилось, а потом уже на чёрно-белый негатив. Важно, как она снимала на Polaroid : снимет, отойдёт в сторонку, чтобы никто не видел. Вот оно таинство – право первого просмотра. Я обратил внимание, как у неё лицо меняется, когда она вскрывает Polaroid и видит, что же получилось! Человек хочет продлить это волнительное состояние, которое длится от съёмки до появления изображения на бумаге. В этом состоит фотографическая прелесть, которую нельзя сравнить ни с какими усовершенствованиями. – Так каким же образом развитие цифровых технологий мешает человеку сидеть в ванной комнате и печатать вручную? – Мешает то, что люди, которые начали заниматься фотографией не тогда, а сейчас, уже не знают этих ощущений. Время сегодня бежит с другой скоростью. Если я не мыслю себя, фотографирующим на цвет или на цифру, то молодые люди, которые только начинают фотографировать, выбирают путь, который быстрее и проще. Похожая ситуация сложилась в начале ХХ века, когда людей фотографировали в ателье: штатив, ящик, пластины, – человек, пришедший фотографироваться, готовился к съёмке. Выдержка была большая, поэтому каждый садился, долго ждал, полностью расслаблялся, и только потом фотограф делал снимок. Причём выдержки были настолько большими, что дети всё равно размазывались. Это было важным событием в жизни – пойти к фотографу, чтобы сфотографироваться на карточку. Сейчас: сделай фотку, дружок! – и побежал. Молодёжь сегодня в основном снимает на цвет. Хорошо, когда молодые ребята сначала долго снимают на цвет, а потом говорят: «Хотим научиться делать чёрно-белую фотографию». Это – думающие ребята. ОКАЗЫВАЕТСЯ, У МЕНЯ ЕСТЬ УЧЕНИКИ! – Петербургские коллеги называют Андрея Чежина учителем, к которому приходят молодые люди, чтобы показать свои работы, спросить совета. Вы ощущаете себя учителем? – Эта ситуация меня веселит. Иногда на выставках или встречах с коллегами ко мне приходят какие-то фотографы и говорят, что я их учитель. Оказывается, у меня есть ученики! (Пауза.) Да нет, какой там учитель. Сегодня мне ещё интересно работать самому, к чему-то стремиться, что-то изобретать. Мне кажется, что в основном в учителя идут те, кто не ставит перед собой новых рубежей, но при этом обладает большим опытом. Духовным наставником я себя не считаю, потому что до сих пор ощущаю себя двадцатилетним юношей. Если мои ровесники иногда говорят: вот, мол, стареем, то я о себе этого сказать не могу. Ощущения остались теми же, что были двадцать лет назад.  Приятно, конечно, что люди приходят, спрашивают. Я с удовольствием смотрю и говорю что-то, если готов. Не готов я, пожалуй, лишь к тому, чтобы рассматривать работы со своих позиций, если они мне не близки. Здесь я ничего не могу посоветовать. Бывают очень слабые работы, но не хочется обижать человека, чтобы он не отчаивался, продолжал что-то делать. Обидно, что люди, которые сейчас начинают фотографировать, совсем не смотрят на то, что было снято до них. Начинают изобретать велосипед. Сколько мы видели этих отражений в лужах! Я не спорю, бывают классные отражения (смеётся), но хочется-то увидеть что-то необычное. Приятно, конечно, что люди приходят, спрашивают. Я с удовольствием смотрю и говорю что-то, если готов. Не готов я, пожалуй, лишь к тому, чтобы рассматривать работы со своих позиций, если они мне не близки. Здесь я ничего не могу посоветовать. Бывают очень слабые работы, но не хочется обижать человека, чтобы он не отчаивался, продолжал что-то делать. Обидно, что люди, которые сейчас начинают фотографировать, совсем не смотрят на то, что было снято до них. Начинают изобретать велосипед. Сколько мы видели этих отражений в лужах! Я не спорю, бывают классные отражения (смеётся), но хочется-то увидеть что-то необычное.

Для меня тоже полезны контакты с людьми, которые ко мне обращаются. Понятно, что я хожу на выставки художников не только для того, чтобы насладиться, но и для того, чтобы познавать. Но иногда проходишь мимо самой незамысловатой картинки и вдруг – бах! – тебя озаряет идея. Всё – проект готов, осталось только снять! Или даже рекламу по телевизору смотришь, – и процесс пошёл. Непонятно, что откуда вылезет. Также и с людьми: они могут натолкнуть на мысль совершенно случайно. Например, каким-нибудь словом. Я ведь тоже подпитываюсь за их счёт. Однажды, помню, пришла девушка, балерина, и принесла хорошие фотографии. Фэшн-съёмка, но не в чистом виде. Я не люблю этот жанр, но тут – закулисные фотографии, необычно выполненные. Спрашиваю: «Вы пытались это публиковать, предлагать в журналы?» Она говорит: «Да нет, я просто так фотографирую, для себя». Ничего себе «для себя» – здорово! НАРУШЕНИЕ ВСЕГО – Для Вас существует проблема создания композиции? – Практически не существует. Я решил её для себя очень просто, почти перестав фотографировать прямую фотографию. Если снимается тройная экспозиция, то говорить об одной композиции довольно сложно. Все три композиции совмещаются между собой. Но важное другое: за годы работы у человека либо глаз замыливается, либо нарабатываются свои собственные штампики. Поэтому ты уже не задумываешься, – как рука повела, так и снял. Есть свой взгляд, свои приёмы. Хотя в принципе, пытаясь фотографировать многократную экспозицию, я стремлюсь разрушить свои же штампы. Если честно, я постоянно этим занимаюсь. Например, я каждый раз нарушаю известное правило, что горизонт не должен размещаться строго посередине кадра, – и делаю горизонт посередине. Там, где это уместно, естественно. Если приём выигрышно работает, я не посмотрю ни на какие правила. Нарушение всех традиций, всех норм – это тоже позиция. Нарушение всего, что только возможно. Кстати, когда молодёжь показывает свои работы, самое интересное обнаруживается именно там, где есть нарушение изначально заданных правил. Значит, перед нами действительно художник. ОТДАТЬ ДЕНЬ БОГУ – Почему-то я не сомневалась в том, что Вы православный человек. Православие помогает Вам в жизни? – По-видимому, да. Возникает потребность проснуться в воскресенье рано утром, поехать в церковь, отстоять службу. Возвращаешься домой и до вечера пребываешь в этом состоянии – не работаешь, ничего не делаешь. Богу отдал день – и всё. В России чем дольше живёшь, тем глубже понимаешь, что надо быть православным человеком. У меня даже возник проект: я фотографировал пластиковой камерой лампочку в своей мастерской на длительной выдержке, пытался лампочкой рисовать иконографические прориси, и получились не иконы, но некое интуитивное приближение к ним. Многие художники пытались, да и сейчас пытаются, написать икону. В храме я не фотографирую принципиально. Но ведь ты всё равно смотришь, наблюдаешь, ощущения фиксируются глазом, и ты не можешь не размышлять на эту тему. Вот доразмышлялся до того, что получился проект. Осуществлялся он довольно сложно. Когда художник берёт полотно и ведёт кистью, – он видит, что пишет. Я же в кадре не вижу ничего: горит лампочка, открывается затвор, и этим светом я рисую. Причём видоискатель камеры охватывает пространство существенно меньшее, нежели то, что попадает в кадр. Я печатаю полные кадры, и они получаются композиционно законченными. Не пойму, в чём тут дело! Не мистика, конечно, но получилось действительно неожиданно. Скорее всего, меня вела интуиция. Правда, при печати я применил ещё один приём: при помощи фотограмм сделал нимбы. Сначала пытался их прорисовывать – не получилось, и тогда сделал при помощи фотограмм. С нимбами всё выглядит совершенно иначе – при печати на старой бумаге, при тонировании... Все совпало. ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ – Пожалуйста, расскажите об истории создания Ваших проектов. Интересно, какие идеи Вас вдохновляют, какие задачи Вы ставите перед собой, какими техническими приёмами Вы их воплощаете? – Проект «Пространство Эшера» был задуман в 80-х годах, после того как я увидел альбом художника Эшера, который предвосхитил современную компьютерную графику. Это он придумал все эти переходы из черепашек в рыбок, только нарисовал карандашом на бумаге. Сейчас то, что он рисовал в 30-х годах от руки, делается нажатием клавиш на компьютере. Другая тема Эшера – архитектура. Он рисовал на плоскости архитектурные объекты, которых не могло существовать в реальности, то есть в объёме. Условно говоря, человек поднимается по лестнице, а в результате перемещается вниз. Даже представить невозможно, как это происходит. Увидев альбом Эшера, я подумал: как бы такое сфотографировать? И в 1996 году придумал, как это сделать. Оптимальной для выполнения моей задачи оказалась советская камера Салют форматом 6х6. На светофильтр приклеивается сектор-маска, открывающий только 1/3, 1/4 или 1/5 часть пространства, попадающего в объектив. Чем меньше сектор, тем более калейдоскопичным становится изображение. Я фотографирую. Проявляю. Видите, на снимке практически нет швов. Я стремился к тому, чтобы не было понятно, каким образом это достигнуто. Как в анекдоте: у чёрта спрашивают, как сделан валенок, и он не может ответить. Всё снято с рук, без штатива. Если иногда при съёмке с рук одна из экспозиций чуть дрогнет, это даже лучше: видно, что не компьютер, а ручная работа. Всё снято в негативе, и для меня это самое важное. Можно, конечно, сфотографировать, загрузить в компьютер, смонтировать и добиться того же результата. Но мне интереснее снимать. Кстати, снимаю я за одну минуту, а на компьютере возиться гораздо дольше. – Я даже не пойму, что здесь сфотографировано? Похоже на компьютерную клавиатуру. – Это небоскрёб в Хьюстоне. Мне повезло в том смысле, что здание было необычно освещено. «Пространство Эшера» – это серия визуальных идей, воплощённых при съёмке архитектурных сооружений, улиц, рек, каналов, мостов, – всей инфраструктуры. Я снимаю в разных городах, но большая часть проекта, приблизительно одна треть, связана с Петербургом, именно здесь родились основные идеи. Приезжая в другие города, я пытаюсь находить совершенно иные формы, которых не было в Петербурге. Из Хьюстона, например, привёз около 30 кадров. Я с интересом работаю над проектом «Прозрачные сны», где пытаюсь фотографировать тройную экспозицию. Неавтофокусной камерой Minolta снимается целая плёнка, перематывается назад, вставляется опять в камеру так, чтобы кадр точно накладывался на кадр, и снова снимается. Третий раз делается то же самое. Порой я могу отснять плёнку один раз, отметить, бросить в сумку и взять другую плёнку. Мне неизвестно, когда и какие изображения совместятся между собой. Даже если бы я хотел что-то запомнить – это практически невозможно. Принципиально ничего не записываю. Можно, конечно, слукавить и сказать, что в первую экспозицию я снимаю только фактуру, во вторую – скульптуру, в третью – архитектуру. Но я действительно не знаю, каким будет результат, пока не проявлю плёнку. Когда фотографируешь три экспозиции, основная задача, на мой взгляд, каждый кадр композиционно выстраивать так, как тебе нравится, и тогда три изначально красивые композиции сложатся и обязательно создадут неожиданный эффект. С многократной экспозицией можно экспериментировать по-разному. Например, снять в одну экспозицию, занести в компьютер и долго-долго складывать, выбирать возможные варианты. Но мне это не интересно. Во-первых, когда просматриваешь возможные варианты в компьютере, остановиться невозможно, – так можно искать совершенство до бесконечности. Во-вторых, зная, что в компьютере можно что-то исправить, изменить, ты начинаешь додумывать, придумывать, фантазировать, а мне кажется, что придуманная ситуация менее интересна, нежели та, что спонтанно получилась при съёмке. Я часто снимаю, совершенно не зная города. Человек, который впервые оказывается в незнакомом пространстве, за два-три дня столько всего насмотрится, что в голове образуется такая каша! «Прозрачные сны» – и есть та самая каша, только она структурирована путём строгого отбора. В большинстве случаев я оставляю изображения, которые сложились неожиданно для меня самого. Причём, приехав в тот же город во второй раз, я уже не касаюсь этой темы. Это бессмысленно, как пытаться войти в одну реку дважды. Когда я ещё не увлёкся всерьёз многократной экспозицией, мы с коллегами во время поездок во Францию и Швейцарию снимали прямую фотографию. После тех поездок было напечатано три альбома – Париж, Гавр, Сан-Марселен. Снимки разложены парами: две фотографии создают третье состояние. Хорошие альбомы, всё красиво, не спорю, но я не знаю, что с ними делать! Показывать друзьям и знакомым? Не очень хочется. Я всегда задаюсь вопросом: фотографировать для чего? Чтобы понять, что ты вовремя нажал на кнопку? Мне неинтересно. Гораздо интересней найти новые изображения, которых ещё нигде и ни у кого не было. И мне не важно, в какой момент произошло оптимальное соединение трёх экспозиций. Хотя у каждого могут быть свои соображения, что думать и говорить на этот счёт. Неожиданная съёмка получилась в Праге. Мне всегда говорили, что Прага – необыкновенный, мистический город. Находясь там, я это ощущал. На фотографиях получилось Средневековье, хотя всё снималось сейчас. Я печатал и радовался! В «Прозрачных снах» я стараюсь сосредоточиться на съёмке необычной архитектуры, скульптур, состояний природы – воды, облаков. Иногда включаю в кадр рекламу – от неё никуда не деться, она есть в каждом городе. Но ни один город не похож на другой. Казалось бы, придумана унифицирующая система – съёмка в три экспозиции, и если снимать таким образом Петербург, или Москву, или любой другой город – они могут оказаться похожими между собой. Ничуть не бывало! В каждом городе получается разная съёмка. Значит, есть возможность двигаться дальше. Над этими проектами можно работать всю жизнь – и идея себя не исчерпает. Андрей Чежин не пытается состязаться с молниеносно развивающимися компьютерными технологиями. Он не изменяет чёрно-белой фотографии: ведь ни один истинный художник с изобретением фотоаппарата не отложил в сторону краски и кисть. Своим творчеством Чежин доказывает, что чёрно-белая фотография таит в себе залежи нереализованных возможностей, и эти залежи он старательно извлекает на поверхность фотобумаги. Одно лишь описание его опытов при печати заняло бы несколько страниц. Достаточно лишь сказать, что современной фотобумаге он предпочитает старую просроченную советскую фотобумагу, которая при печати даёт такую красивую вуаль, что иные живописцы позавидовали бы. Своим примером Чежин уже не в тысячный, а в миллионный раз доказывает, что для творческого человека дорого может стоить только идея, но никак не плёнка, бумага, аппаратура. Фотография для него – не только средство самовыражения, но и путь познания мира, философских исканий и размышлений. Чежин подчас эксплуатирует фотографию, использует её как материал для создания своих работ. Суть постмодернизма, собственно, и состоит в творческом переосмыслении уже существующих произведений – это новые вариации на темы того, что уже было создано творцами прошлого. Постмодернисты не стесняются творить из того, что всем давно известно, даже из того, что могло бы быть выброшено на помойку. Одни берут за основу всем известные стихи, другие – отжившие свой век предметы быта. Андрей Чежин для реализации своих идей выбирает фотографию.

|

|

|

|

|

|

30 ноября -1

Кирилл Николаев: Ловушки истины.

…Двери на ветру – кто поставил вас, мертвых часовых, разделить этот мир, кто заставил вас сдерживать горячий поток, надувающий вас, как стальные паруса, кто заставил вас свидетельствовать и молчать? И, по привычке, слыша все тот же монотонный скрип в ответ, мы просто открываем вас, мы просто уходим...

(из биографии)

Фотография - это Ваша профессия или увлечение? Если говорить формально - увлечение, я по профессии - компьютерщик. Но если считать профессией не простой факт получения денег, но степень серьезности того, чем занимаешься, то в этом случае фотография для меня - в гораздо большей степени профессия, чем все мои текущие и прошлые компьютерные "увлечения". Есть ли разница между профессиональной коммерческой и профессиональной некоммерческой фотографией (и то же с непрофессиональной)? Разумеется, разница есть и весьма большая. Критериев профессионализма, тут, пожалуй, два - получение за работу денег и степень технической "отточенности" съемки, предсказуемости результата (что, как правило, в быту и ассоциируется по большей части с понятием "профессионализм"). Что касается "коммерческого", то тут ситуация еще более запутанная - с одной стороны коммерческая съемка - это съемка на заказ, для продажи, с другой - просто то, что хорошо продается. Скажем, живопись Ван Гога сейчас очень хорошо продается - можем ли мы сказать, что она по своей сути коммерческая? Также существует влияние профессионализма (в его обоих пониманиях) на коммерческую значимость работы - скажем, ориентация на денежную прибыль формирует "целевой" стиль съемки. Это может быть броскость, цветовое решение, ракурсы, композиции, выбор натуры и т.д. С другой стороны профессионализм как мера отточенности позволяет сделать "конфетку" из фактически любой натуры - что, разумеется, имеет свои обратные стороны в виде ориентации на некий определенный набор "безотказных" и поэтому широко эксплуатируемых решений. Но давайте по-порядку. 1. Профессиональная коммерческая фотография . Это, на мой взгляд, не искусство вообще, но скорее качественное производство "фотографического продукта" в соотвествии с критериями заказчика, т.е. не что иное, как ремесло в своем чистом виде. Минимум собственных идей, максимум соотвествия ожиданиям. Четкие критерии "качества" и поддержка этого качества. Вообще творческое начало тут - нечто подозрительное. Заказчик вполне может сказать: "Ой, не пойдет, это СЛИШКОМ креативно!" Я много раз слышал о подобных "рецензиях". 2. Профессиональная некоммерческая фотография . В ней, получается, нет такой сильной ориентации на заказчика, возможно даже нет идеи обязательной продажи работ. Если под профессионализмом понимать получение денег, то профессиональная некоммерческая фотография сразу же вырождается в фотографию коммерческую , так как хотите или нет, а музыку заказыват все равно тот, кто платит. Если же профессионализм - это техническое мастерство, то тут возникают следующие плюсы и минусы: с одной стороны, "качественность" съемки, презентабельность, разнообразие технических средств и виртуозное владение ими - в "плюс", с другой стороны - попытка выдать эти качества за творчество, за креативность, за некий свой особый способ видения мира - за искусство, в конечном итоге. В свзязи с этим весьма показательны работы выпускников "фотоакадемий", которые по большей части заключаются в шаблонной эксплуатации проверенных и хорошо работающих приемов - в композиции, освещении, работе с моделью и т.д и т.п. Здесь получается парадокс - обучаясь, начинающий автор теряет себя, свой стиль - т.е. возможно как раз то, ради чего он и пришел в фотографию. 3. Непрофессиональная коммерческая фотография . Думаю, это просто занятие для тех, кто хочет подзаработать, но не знает как, а учиться лень. Как правило, на такие фотографии мне просто стыдно и неловко смотреть. 4. Непрофессиональная некоммерческая фотография . К ней я думаю, можно отнести вообще 99% всех фотографов, включая и меня. Плюсы - сильное творческое начало, креативность, нешаблонность (вспомните хотя бы Эйнштейновское определение открытия - это когда приходит идиот, который ничего не понимает, и как раз за счет этого он и находит новый подход), нестандартность, увлеченность, самоотдача, необусловленность никакими "сторонними" требованиями и т.д. Минусы, наверное, известны всем - техническое несовершенство, постоянное изобретение велосипеда во всем, ограниченный набор используемых средств, переоценка результатов, отсуствие реального роста и накопления опыта как следствие неполной вовлеченности в процесс фотографирования (что, конечно же, невозможно, если вы - профессионал). Фотографы часто говорят, что умение видеть важнее хорошей техники. Что в Вашем понимании значит "видеть"? Можно ли этому научиться?  Здесь мы, похоже, начинаем говорить о самой сути фотографии, а может и всего искусства. Попробую совсем коротко ответить на ваш вопрос. "Видение", на мой взгляд - это, прежде всего, глубокая сопричастность тому, что видишь, при условии восприятия максимального количества связей, паутины взаимоотношений в максимальном количестве возможных контекстов . Сопричастность означает не-исключение себя из видимого , признание факта, что видимое - это в какой-то степени свое же собственное проявление, творение всего мира самим фактом восприятия. Высокая степень сопричастности рождает снимки, которые воспринимаются как очень личные, говорящие что-то важное и глубокое о человеческом существовании вообще - в этом смысле часто говорят, что в настоящем искусстве есть только две темы - любовь и смерть, т.е. фактически некая экзистенциальная бездна, понимаемая через эти два экстремальных проявления. Мне нравится, как говорил о сопричастности Анри-Картье Брессон: "Фотографировать - это поставить на линию прицела взгляд, ум и сердце". Далее - паутина взаимоотношений (в призме человеческого восприятия), богатство которой показывает не изолированный предмет как таковой, но факт его несущестования, условности вне контекста отношений. Предмет, объект съемки в хорошей фотографии - это лишь паттерн отношений , он неразделим со всем, что есть в кадре и вне него, все - в нем, и он - во всем. И, наконец, контексты добавляют множественность, многомерность этой паутине, опять возвращая нас к сопричастности. В этом смысле сразу вспоминается квантовая физика с ее принципом неопределенности, когда наблюдаемое неотделимо от наблюдателя, от выбора им определенного контекста. Ян Саудек говорил, что фотография - это всегда история. Мне кажется, что эта фраза - вообще квинтэссенция того, что я сейчас сказал. Здесь мы, похоже, начинаем говорить о самой сути фотографии, а может и всего искусства. Попробую совсем коротко ответить на ваш вопрос. "Видение", на мой взгляд - это, прежде всего, глубокая сопричастность тому, что видишь, при условии восприятия максимального количества связей, паутины взаимоотношений в максимальном количестве возможных контекстов . Сопричастность означает не-исключение себя из видимого , признание факта, что видимое - это в какой-то степени свое же собственное проявление, творение всего мира самим фактом восприятия. Высокая степень сопричастности рождает снимки, которые воспринимаются как очень личные, говорящие что-то важное и глубокое о человеческом существовании вообще - в этом смысле часто говорят, что в настоящем искусстве есть только две темы - любовь и смерть, т.е. фактически некая экзистенциальная бездна, понимаемая через эти два экстремальных проявления. Мне нравится, как говорил о сопричастности Анри-Картье Брессон: "Фотографировать - это поставить на линию прицела взгляд, ум и сердце". Далее - паутина взаимоотношений (в призме человеческого восприятия), богатство которой показывает не изолированный предмет как таковой, но факт его несущестования, условности вне контекста отношений. Предмет, объект съемки в хорошей фотографии - это лишь паттерн отношений , он неразделим со всем, что есть в кадре и вне него, все - в нем, и он - во всем. И, наконец, контексты добавляют множественность, многомерность этой паутине, опять возвращая нас к сопричастности. В этом смысле сразу вспоминается квантовая физика с ее принципом неопределенности, когда наблюдаемое неотделимо от наблюдателя, от выбора им определенного контекста. Ян Саудек говорил, что фотография - это всегда история. Мне кажется, что эта фраза - вообще квинтэссенция того, что я сейчас сказал.

Можно ли научить "видению"? Я считаю что да, можно, но для этого нужно прежде всего использовать техники, весьма далекие от фотографии как таковой, прежде всего от ее "матобеспечения". Я имею в виду прежде всего психологические и религиозные техники - такие как медитация, йога (работа с энергиями в широком контексте), випасана (тотальное внимание), прохождение через экстремальные переживания (инициации), магия и т.п. Один из моих учителей фотографии, ныне покойный Михаил Щербаков, рекомендовал начинающим фотографам писать хокку о том, что они видят прежде, чем нажать на кнопку спуска затвора (слово-то какое!) - и наоборот - видя готовую фотографию (даже неважно, кажется ли она шедевром или нет ученику - на его текущем уровне осознания) писать хокку, наиболее полно отражающую этот снимок. И только после этого введения в видение можно брать в руки камеру. Возможно, только для того, чтобы сделать новые снимки для своих новых хокку. В этом смысле фотография, как и любое искусство вообще - ни что иное как духовная практика, а фотографический шедевр - просто проявление того, что в некоторых традициях называют "просветление" - пусть оно было хоть доли секунды - это, как говорил МЩ, не важно... Можно ли сфотографировать то, чего нет?  Здесь мы опять начинаем говорить о том, что "на самом деле" есть, и чего "на самом деле" нет, что возвращает нас к вашему предыдущему вопросу. Говоря глобально, мы постоянно только тем и занимаемся, что фотографируем то, чего нет . Чаще всего это проявляется в хорошо известном всем факте - снимается вовсе не то, что перед глазами (и, соотвественно, отображается на сетчатке глаза), но нечто воображаемое, что психологически проецируется на объект съемки - а впоследствии и на сам снимок. До боли знакомая ситуация, когда автор выставляет портрет, скажем, женщины, который выглядит совершенно банальным, прямым, не несущим в себе то "видение", о котором мы только что говорили - и при этом с пеной у рта доказывает гениальность своего творения. Как бы это не выглядело странным, так оно и есть - эта женщина, возможно, идеал совершенства для него и поэтому ее любая фотография для этого человека - достоверное проявление абсолюта и предельной красоты. Так или иначе мы все находимся в положении этого автора, так как мы всегда сопричастны снимаемому. Вопрос лишь в том, насколько наша сопричастность является тотальной, непроизвольной, насколько она учитывает связи и контексты, актуальные для всех остальных людей, для человеческой природы как таковой - во всем их множестве и разнообразии. В этом, возможно, и есть единственный критерий "настоящего" искусства. Скажем, инопланетянину, случайно оказавшемуся на Земле, все наше "великое" искусство может показаться не более значительным, чем песок под его ногами. Просто потому, что его искусство - иное. Но и оно, в свою очередь, вполне может оказаться для всех нас не значительнее песка под нашими ногами... Здесь мы опять начинаем говорить о том, что "на самом деле" есть, и чего "на самом деле" нет, что возвращает нас к вашему предыдущему вопросу. Говоря глобально, мы постоянно только тем и занимаемся, что фотографируем то, чего нет . Чаще всего это проявляется в хорошо известном всем факте - снимается вовсе не то, что перед глазами (и, соотвественно, отображается на сетчатке глаза), но нечто воображаемое, что психологически проецируется на объект съемки - а впоследствии и на сам снимок. До боли знакомая ситуация, когда автор выставляет портрет, скажем, женщины, который выглядит совершенно банальным, прямым, не несущим в себе то "видение", о котором мы только что говорили - и при этом с пеной у рта доказывает гениальность своего творения. Как бы это не выглядело странным, так оно и есть - эта женщина, возможно, идеал совершенства для него и поэтому ее любая фотография для этого человека - достоверное проявление абсолюта и предельной красоты. Так или иначе мы все находимся в положении этого автора, так как мы всегда сопричастны снимаемому. Вопрос лишь в том, насколько наша сопричастность является тотальной, непроизвольной, насколько она учитывает связи и контексты, актуальные для всех остальных людей, для человеческой природы как таковой - во всем их множестве и разнообразии. В этом, возможно, и есть единственный критерий "настоящего" искусства. Скажем, инопланетянину, случайно оказавшемуся на Земле, все наше "великое" искусство может показаться не более значительным, чем песок под его ногами. Просто потому, что его искусство - иное. Но и оно, в свою очередь, вполне может оказаться для всех нас не значительнее песка под нашими ногами...

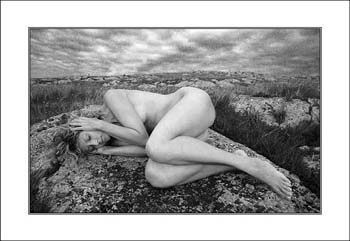

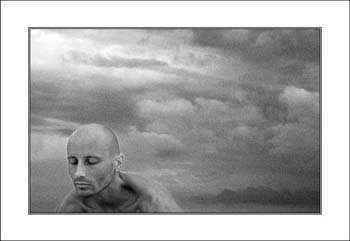

Если же отвлечься от "глубокой философии" и под "чего нет" понимать просто некий несуществующий (или невозможный) объект, то тут мы приходим в царство искажений - от монокля до компьютерной графики. Но при этом по необходимости уходим из царствия фотографии с ее основным достоинством - подлинностью, непридуманностью, фактичностью. Если бы Ваши фотографии были иллюстрациями, то к какому тексту? Я различаю мое ощущение своих снимков, их "энергетику", "послание" и их фактическую, сюжетную сторону. Если судить по первому, то, наверное, ближе всего к ним Джойс или, скажем, Барикко с его "Море-Океаном". С другой стороны формальное содержание, объекты и композиции в моих работах довольно обычны - их можно увидеть везде. Поэтому в этом смысле я бы ассоциировал их с японской поэзией, прежде всего с хокку. Например, со стихами любимого мной Басё и Бусона (хотя напрашиваться в их иллюстраторы было бы с моей стороны слишком самонадеятельно). Ведь в хокку нет никаких выраженных метафор, на первый взгляд, в них описывается лишь "поверхность вещей", которая, тем не менее, переживается как их потаенная суть. И эта нераздельность фактически является более глубоким подходом, чем метафора, она превосходит ее, так как в хокку вещи не уподобляются друг другу, но показываются в неком особом свете как некие абсолютные сущности-отношения, существующие и несуществующие одновременно как что-то, что можно назвать и идентифицировать в быту. Жан Кокто как-то сказал, что когда молния внезапно освещает комнату, то мы видим все вещи фактически впервые - на долю секунды. Хокку - это как раз такая вспышка молнии. Как и удачная фотография. (Вопрос относительно одной из Ваших фотографий - <По серым небом-2>(см. выше))

Как возник сюжет этой фотографии? Какое состояние Вы хотели передать?? Эта серия была снята в Казантипе во время семинара по контактной импровизации, который проводил замечательный танцор и психолог Саша Гиршон и "йогический сталкер" Валера Веряскин, которого я снял в сериях " Небо, море, йога " и " Йоги и фотографы ". Это как раз и есть мыс Казантип, очень живописное место, которое я лично воспринимаю как "место силы". Там совершенно особое состояние - во всем - в дуновении ветра, в том, как колышется трава, как проплывают облака... Как-то раз мы шли через него ночью, при лунном свете, который освещал громадный котлован в центре полуострова со странными сооружениями, раскиданными тут и там. У меня было ощущение, что я попал в одну из тех странных картин Ива Танги, смотря на которую кажется, что не только остановилось время, но и самого времени как такового никогда не существовало... И вот в этом месте у нас и была большая сессия аутентичного движения, после которой мне и моим знакомым-фотографам из числа контактников захотелось поснимать на мысе. У меня не было определенных задумок, все было одной большой импровизацией. Впоследствии, я придал фотографии несколько мрачный дух, но не потому, что это соотвествовало моему настроению или состоянию изображенной на фотографии женщины, но потому, что, по меткому выражению Константина Кучинина ( Photozilla . Ru ), в ней изначально присутствовал некий "языческий", природный дух, который, как мне кажется, требовал выражения именно в такой вот экспрессивной форме. На Ваших фотографиях люди выглядят очень одухотворенными, не отягощенными мирскими проблемами. Насколько это естественно для человека - так выглядеть?  Я думаю, что это - очень естественное состояние. Помните известное высказывание Христа о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне, так как для каждого дня достаточно своей заботы? Отягощенность проблемами вовсе не значит, что нужно делать некие конкретные дела и это по определению должно удручать. Отягощенность проблемами означает отсутствие вас в "здесь и сейчас", мысленное перенесение в некое состояние (ассоциируемое с неким возможным будущим), в котором есть некая проблема, но невозможно ее решение, так как само это состояние не фактическое, но воображаемое, т.е. человека со всей его потенцией там нет. Получается эффект работающий вхолостую машины - энергия тратится, а приложить ее не к чему. Другая причина удрученности - во внутренних противоречиях, когда, казалось бы, человек "здесь и сейчас", но тем не менее он не может действовать целостно. Тут, наверное, нужно уже ссылаться на пример из другой области - например на басню о Лебеде, Раке и Щуке. Однако я глубоко убежден, что человеку дается ровно столько проблем, сколько у него есть сил для их разрешения, так как силы для разрешения - это и есть, как ни странно это может показаться на первый взгляд, проявления проблем, т.е. и то и другое происходит из одного истока. Этот закон, кстати, очень хорошо известен в астрологии, которой я занимаюсь около 10 лет. Я думаю, что это - очень естественное состояние. Помните известное высказывание Христа о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне, так как для каждого дня достаточно своей заботы? Отягощенность проблемами вовсе не значит, что нужно делать некие конкретные дела и это по определению должно удручать. Отягощенность проблемами означает отсутствие вас в "здесь и сейчас", мысленное перенесение в некое состояние (ассоциируемое с неким возможным будущим), в котором есть некая проблема, но невозможно ее решение, так как само это состояние не фактическое, но воображаемое, т.е. человека со всей его потенцией там нет. Получается эффект работающий вхолостую машины - энергия тратится, а приложить ее не к чему. Другая причина удрученности - во внутренних противоречиях, когда, казалось бы, человек "здесь и сейчас", но тем не менее он не может действовать целостно. Тут, наверное, нужно уже ссылаться на пример из другой области - например на басню о Лебеде, Раке и Щуке. Однако я глубоко убежден, что человеку дается ровно столько проблем, сколько у него есть сил для их разрешения, так как силы для разрешения - это и есть, как ни странно это может показаться на первый взгляд, проявления проблем, т.е. и то и другое происходит из одного истока. Этот закон, кстати, очень хорошо известен в астрологии, которой я занимаюсь около 10 лет.

Вернемся к фотографии. Любой человек в какой-то момент тотально присутствует (а значит, не отягощен всеми этими воображаемыми негативными состояниями) и при этом не заторможен внутренними противоречиями, так как он, скажем, вышел из контекста этих противоречий - может всего лишь на секунду, но этой секунды в принципе достаточно для того, чтобы сделать снимок. Таким образом, в каком-то смысле получается не снимок человека, "какой он есть" (т.е. каким он пребывает 99% всего времени), но снимок, каким он может быть, если это состояние станет для него нормальным, повседневным, если он позволит своей целостности проявиться. Разумеется, это совершенно не "репортажный" подход; сделанный мной снимок может не соотвествовать "реальным фактам" о портретируемом, но, с другой стороны, я не ставлю себе такой цели. Мне интересна, скажем так, "природа Будды" во всем. И не только в человеке - но и в каждой травинке у забора. При этом хотя природа Будды (понимаемая не как предмет и не как специфическое качество, но как тотальность ) присуствует всегда, тем не менее не всегда есть нужный контекст и система связей, не всегда есть сопричастность , которую мы с вами уже обсуждали - не говоря уж о том, что портретируемый не всегда выражает эту природу - как и не всегда фотограф сопричастен ей в самом себе. Поэтому и приходится ждать, находить состояние, упражняться в "видении", чувствовать модель, искать ракурсы и необходимый свет, прежде чем нажать на кнопку... Есть тут и иной подход, который использовал, скажем, Ричард Аведон. Он говорил, что если к нему в студию приходит напряженный и зажатый человек, то он не пытается никак его "расслабить", заглянуть ему в душу и т.д. и т.п. Вместо этого он просто фотографирует этого напряженного человека таким, какой он есть в данный момент, и при этом создает его портрет в полном смысле этого слова. Тут фокус внимания фотографа смещается от личности к предметности - A ведон создает натюрморт из человека, который при условии подлинного видения не менее глубок, чем "душа" портретируемого, его психика, и, что самое парадоксальное, говорит не меньше о нем (ровно как и о фотографе, естественно - см. выше), чем его раскрепощенное, раскрытое на секунду состояние сознания. Не зря Аведон так часто говорил, что его прежде всего интересуют телесные истории в портретируемых - скажем, соотношение грубых рук и невинной детской улыбки. Применительно ко мне - я использовал этот подход, скажем, в серии "Под серым небом" - там нет никакой психологии, изображаемая девушка в тот момент находилась в очень комфортном душевном состоянии, хотя в целом ее состояние на фотографии получилось весьма адекватным для нее. Тем не менее, вся история создана там по принципу натюрморта. Совместимо ли искусство и быт? Искусство и повседневность? Искусство и обыденное сознание? Казалось бы, неразрешимый вопрос, который, тем не менее, в своей основе разрешается весьма просто: если все, что ни делается - это духовная практика, то, скажем, простое мытье посуды - это практика тоже. Своего рода медитация. "Обыденное сознание", "повседневность", "быт" ни есть что-то, существующее независимо от человека - это на самом деле просто характеристики его отношения с миром. Возьмем, к примеру, Сальвадора Дали - вся его жизнь вплоть до поглощения пищи и процессов дефекации была искусством. Если мы попытаемся найти тут "быт", мы не сможем этого сделать. Проблемы начинаются тогда, когда художник желает служить двум господам сразу - т.е. быть как-бы и художником, и в тоже время обывателем. В этом, скажем, была трагедия Ван Гога, который был одержимым художником в полном смысле этого слова - но в тоже время переживал по поводу своей успешности, признанности, положения и т.п. Чем это закончилось, известно всем. Что изменилось в фотоискусстве за историю его существования, на Ваш взгляд? Фотография, кстати, стала искусством совсем недавно. Сначала такие фотографы, как Надар и Кэмерон имитировали живопись, потом настала эпоха пиктореализма, т.е. опять имитации живописи. Фотография как самобытное искусство начало существовать только где-то в 60-70-х годах прошлого века - при этом, самое интересное, уже имея с собой внушительный багаж всякого рода экспериментов - Ман Рей, Тина Модотти, Родченко... Именно тогда фотографию впервые начали коллекционировать, появились фотографические галереи, биенале и т.п. Что изменилось с тех пор? Думаю, что принципиально ничего, фотография разделила участь всего современного искусства в эпоху постмодернизма - т.е. все уже изобретено и перепробовано по 10 раз. Поэтому сейчас выживает только очень талантливое или очень актуальное (ну или очень пропиаренное), но говорить о каких-либо принципиальных новациях, на мой взгляд, было бы слишком смело. Если говорить о всей истории фотографии, то главный вектор изменения - это переход от утилитарности и имитации к статусу, равному статусу живописи. Насколько мне известно, вопрос всегда крутился вокруг того, может ли нечто, полученное механическим способом, быть искусством. Но, в конце концов, какая разница, как получен шедевр, если это - шедевр? ;) Жаль, что на понимание этого ушла пара веков... Существует ли сложившаяся традиция критики фотографии, как, например, литературная, музыкальная критика? Мне о такой традиции ничего неизвестно, хотя, вполне возможно, она и существует. Разумеется, я имею в виду некую специфическую для фотографии критику, по определению отличную от критики, существующей в живописи. Какие же особые критерии должны быть у такой критики? Я пока не вижу ни одного... Тем не менее постоянно проходят фотоконкурсы, выбираются работы-победители. Если исходить из особенностей этих работ-победителей, то такими критериями вполне могут стать актуальность и эффектность. Причем первое скорее ассоциируется с политикой, нежели с искусством. Сейчас существует множество Интернет-сайтов, на которых каждый может разместить свои фотографии и получить оценки и отзывы. Важен ли такой процесс для творчества? И да, и нет. Тут мы возвращаемся в самое начало нашей беседы - к разговору о коммерции. Только в данном случае "деньги" - это то виртуальное "поглаживание", которое получает автор от других участников фотографического сайта. Скажем, поглаживаний мало - ага, что бы сделать такого, чтобы понравиться? Так, ценятся закаты с горами? Отлично, буду снимать так. Нужна эффектная рамка? Нет проблем - сейчас сляпаю! И вот, наконец, сыпятся со всех сторон поглаживания и приятные слова. Отлично! Буду снимать в то же духе! Так начинающий автор может легко потерять свой стиль и свое собственное уникальное видение вместо того, чтобы, напротив, выявлять его работой над техникой, композицией, светом, выбором сюжетов и т.д. При этом печально то, что особо ценимые на фотографических сайтах работы (а значит те, на которые равняется начинающий автор) зачастую представляют из себя просто образец ширпотребной безвкусицы. Скажем, мой любимый фотограф на Фотосайте - Евгений Мохорев, которого я по простоте душевной считаю на голову выше всех сайтовских фотографов весьма редко попадает в верхние строчки таблицы рейтингов, зато "закаты с горами" там просто пестрят... Имена называть не хочется. Плюсы участия в фотофорумах очевидны - это возможность получить хоть какую-то обратную связь, попытаться взглянуть на свою работу глазами зрителя, т.е. с позиции более глобальной, более, что ли, общечеловеческой, научиться техническим приемам на примере других работ, погрузиться в эстетику и мировосприятие "братьев по оружию". Ну и тусовка конечно. Человек, как-никак, животное общественное... Есть ли какой-то стандарт снимков, который сейчас наиболее популярен среди зрителей? Насколько этот стандарт представляет реальную художественную ценность? Говорить о неком стандарте весьма сложно, так как вкусы зрителей очень разнятся в зависимости от того, где те или иные фотографии экспонируются, т.е. от контекста. Скажем, на официальных конкурсах, как мы выяснили, "стандарт" ассоциируется прежде всего с политической окрашенностью, эффектностью, показом страданий и неких экстремальных ситуаций - война, разруха, нищета, насилие. В интернете ситуация похожая - стандарт популярных снимков на www . photoline . ru существенно отличается, от, скажем, стандарта skill .ru. Однако, тем не менее, в общем и целом можно выделить некоторые критерии популярной работы. Эта классификация, естественно, будет говорить больше о массовом вкусе, т.е. о зрителях, чем о фотографии: 1. "Красивые" пейзажи - желательно с водой, небом и горами, при этом небо, как правило, притемнено в фотошопе. Зачастую такие пейзажи сильно тонированы и напоминают работы небезызвестного Валеджио. 2. Жанровые снимки - особенно со злободневной, притягательной или смешной тематикой. 3. Животные - эффектно снятая кошка или собака, особенно с какой-нибудь трогательной или комичной подписью - почти беспроигрышный ход. 4. Портреты "под старинных мастеров" (т.е. просто сильно отфотошопленные и стилизованые снимки), фактурные портреты (сделанные в жестком свете) а также красивые девушки без особого фотографического изыска. 5. "Крутой" эксперимент. Я так понимаю, здесь ценится вызов и кураж. Что касается художественной ценности этих работ, то, разумеется, речь тут идет всего лишь о стилях, а прямой зависимости между стилем и "художественностью" нет. Скажем, можно сделать очень талантливый кадр умирающих от ран детей, а можно снять это так, что перед нами предстанет тошнотворная чернуха. Другое дело - чернуха эта может стать намного популярнее, чем тот талантливый кадр. Ведь, как известно, торжество демократиии - это торжество среднего вкуса, т.е. посредственности... Что лично Вас привлекает в фотографии, на которую Вы смотрите? А что отторгает? Мне кажется, что я так или иначе уже отвечал на этот вопрос в середине нашей беседы... Привелекает талант, талант и только талант. Оттограет бездарность, бездарность и еще раз бездарность. На вопросы отвечал Кирилл Николаев.

|

|

|

|

|

|

30 ноября -1

Художественные композиции Романа Максишко

Вышел в свет каталог произведений Романа Максишко. Прекрасные изделия, которые рождаются в мастерской Романа Максишко, можно

рассматривать не только как произведения искусства, но и как прекрасные

эксклюзивные подарки для дорогих людей и важных персон. Они по праву могут

занять почетные места в любой коллекции современного искусства или украсить

интерьер, создавая при этом прекрасное настроение и даже лечебный эффект.

Малые и большие скульптурные формы для парков и зимних садов, объемные и

классические витражи, волюметрические световые композиции специально

спроектированные для атриумов и больших архитектурных пространств, фрески,

ритмические световые группы - вот далеко не полный перечень новых

художественных и технических идей, которые мы готовы осуществить на заказ.

Прекрасные изделия, которые рождаются в мастерской Романа Максишко, можно рассматривать не только как произведения искусства, но и как прекрасные эксклюзивные подарки для дорогих людей и важных персон. Они по праву могут занять почетные места в любой коллекции современного искусства или украсить интерьер, создавая при этом прекрасное настроение и даже лечебный эффект. Малые и большие скульптурные формы для парков и зимних садов, объемные и классические витражи, волюметрические световые композиции специально спроектированные для атриумов и больших архитектурных пространств, фрески, ритмические световые группы - вот далеко не полный перечень новых художественных и технических идей, которые мы готовы осуществить на заказ. Чтобы продемонстрировать основные направления нашего творчества мы создали цветной каталог художественных композиций. В нем хорошо отражены наша жизненная и художественная позиции, а также стиль и авторский почерк. Технические же возможности ограничиваются только готовностью заказчика к восприятию новых идей и его готовностью финансировать самые смелые и неординарные художественные решения. Каталог может быть интересен как непосредственно покупателям и коллекционерам произведений современного искусства, так и дизайнерам интерьеров, ландшафтным дизайнерам, архитекторам, галеристам, агентам по продаже произведений искусства и всем специалистам, работяющим в области обустройства среды обитания.

Каталог распространяется бесплатно. Желающие, получить каталог, могут отправить заявку в произвольной форме.

|

|

|

|

|

|

30 ноября -1

«золотой писсуар» фиака?

В Париже завершилась 32-я Международная ярмарка современного искусства FIAC-2005, проходившая с 6 по 10 октября в двух павильонах выставочного комплекса «Порт де Версай» и в отремонтированном наконец Большом дворце у моста Александра III. На ФИАКе 220 галерей из 26 стран предъявили публике свыше 3000 произведений «пластиков» — мастеров изящных, а «по-современному» — пластических искусств. Четверть галерей присутствуют на ФИАКе впервые. Главным экспонатом-символом для публики и прессы стал легендарный автомобиль «DS» фирмы «Ситроен» (кстати, спонсора всего мероприятия). Сегодня эта модель празднует свой полувековой юбилей и остается символом аэродинамичности 60—70-х годов.

Международное реноме ФИАКа наконец-то начинает повышаться после тяжелого многолетнего спада с начала 80-х. (Почти к полному его фиаско привело закрытие в 1995 году на капитальный ремонт Большого дворца, где ФИАК проходил почти четверть века.) На протяжении ряда лет эта в прошлом престижная ярмарка кочевала по Парижу, вплоть до того, что одно время ей приходилось раскидывать свой «вигвам» на набережной Сены. Лишь только в 1999 году для нее вновь отыскалось достойное место под солнцем на Порт де Версай на юго-западе Парижа. Международное реноме ФИАКа наконец-то начинает повышаться после тяжелого многолетнего спада с начала 80-х. (Почти к полному его фиаско привело закрытие в 1995 году на капитальный ремонт Большого дворца, где ФИАК проходил почти четверть века.) На протяжении ряда лет эта в прошлом престижная ярмарка кочевала по Парижу, вплоть до того, что одно время ей приходилось раскидывать свой «вигвам» на набережной Сены. Лишь только в 1999 году для нее вновь отыскалось достойное место под солнцем на Порт де Версай на юго-западе Парижа.

Отрадный факт: за последние пару-тройку лет ФИАК настолько поправил свои дела, что в этом году привлек сюда таких китов арт-торговли, как Джилл Силверман (владелица лондонской галереи «Лиссон», в прошлом году избранная иностранным вице-президентом ФИАКа), знаменитая галерея из Цюриха «Хаузер и Вирт», галерея «Роберт Миллер» (Нью-Йорк), Эва Презенхубер (Цюрих), Эстер Шиппер (Берлин). Художников из России представляли пять экспериментальных галерей. Три из них из России — Айдан-галерея, Галерея Марата Гельмана и «XL». Плюс две парижские — чисто французская «Рабуан Муссьон» и чисто русская «Орел Арт Презента», представившая всю свою радикально-актуальную «обойму»: архитектурные ретро-утопии Валерия Кошлякова, школьно-задорный китч неразлучников Дубосарского—Виноградова, узнаваемо клонированных «суперменов» Георгия Гурьянова... Особое место в этом ряду занимают «жидкие» скульптуры Андрея Молодкина. Изобретательность «московского парижанина» Молодкина бьет фонтаном в буквальном смысле этого слова, поражая многих даже на ФИАКе, повидавшем немало. Притом «фонтан» Молодкина не простой, а нефтяной. И, поправлю себя, нефть, собственно, у него не бьет фонтаном, а течет по трубкам в прозрачные пластмассовые кубы с внутренними пустотами. Полости, наполненные нефтью, становятся объемными силуэтами узнаваемых форм — Аполлона Бельведерского, Венеры Милосской, Ники Самофракийской. Идея автора: сегодня нефть — «телец из черного золота» — объект поклонения, идолопоклонства, кумир мира сего. Напомню, что «нефтяные скульптуры» Молодкина экспонировались в Брюсселе в здании Европарламента. Однако отчего-то — скорей всего, из соображений безопасности, — в Европарламенте устанавливать канистры с нефтью скульптору запретили.

|

|

|

|

|

|

30 ноября -1

Берлин, вена: гойя. пророк современности