Новости сайта

|

|

|

31 марта 2006

24 марта – 22 апреля, Галерея "Anna Nova" – Сергей Денисов. "Естественные истории"

Галерея современного искусства Anna Nova

приглашает на открытие ерсональной выставки

СЕРГЕЙ ДЕНИСОВ

"Естественные истории"

Галерея современного искусства Anna Nova

24 марта – 22 апреля 2006 года

Открытие состоится 24 марта 2006 года в 19.00

То, чем занимается в своем творчестве Денисов, не просто как-то обозначить. Отшельник, мастерящий на захламленной мансарде петербургского доходного дома "дорогие сердцу эрмитажи", соединяющий в "паутинный дол снастей" какие-то диковинные палимпсесты мертвой природы, черпающий свое вдохновение в пыльных залежах букинистических лавок: гравюры, открытки, книги, фотокарточки, атласы... Матово поблескивает крыло мухи в слюдяной оправе, ветвится анемичный фейерверк сосудов на разрезе альвеол, художник колдует над сочлененьями лапок и перепонок, кружевом из усиков, жал; легкие трупики насекомых садятся на потускневшую амальгаму старого зеркала.

Теперь представьте все то же самое, только в стократно увеличенном масштабе в формате больших полотен: если целующаяся любовная пара, сошедшая с рекламы мыла или духов (неважно какого времени) вполне соразмерна зрителю, то мертвый майский жук – чудовище гигантского размера, о близком существовании которого наши гламурные создания даже и не подозревают. Жук реет как фантом, Кафка сознания, в котором мысль о близкой смерти существует как-то автономно. Советский (кондово-бедный) оформительский стиль щитовых плакатов, написанных по трафарету, легко сопрягающийся здесь с воинствующим гламуром широкоформатных билбордов, с легкостью же примиряющий и любовную пару, и скелет жука в одно пространственное поле изображения, с одним общим горизонтом, возводит реализованный принцип "заумного алогизма" (К. Малевич "Корова и скрипка") до уровня высокой бессмыслицы ("Еще у меня есть претензия, что я не ковер, не гортензия" А. Введенский).

Глеб Ершов

кандидат искусствоведения,

куратор галереи "Navicula artis"

Самым удивительным открытием было то, что Денисов – художник жизни. Что все эти стрекозиные крылышки и коконы – вовсе не останки, а лишь отброшенная оболочка, платье, оставленное за ненадобностью, подарок – для исследователя костюма, этноса, мира. Что вечность, несомненно, его притягивающая, на самом деле складывается из сиюминутного, которое, в силу повторяемости, оказывается постоянным, даже архетипичным. Что его прозрачные склады сброшенных одежд – летопись времени, но не эпохи, так как все это – реликварии того, что существует во все времена. По крайней мере, времена, доступные для обозрения человечеству.

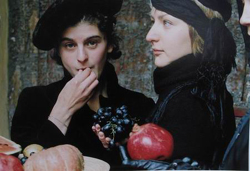

Обращение к большой форме – в виде огромных холстов – кажется интригующим. Сочетание в одной плоскости несоединимого – еще более. Рядом с привычно Денисовскими персонажами – объединившими в себе наследие членистоногих и чешуекрылых с пластикой "лиан" и волосатых "растений", появились напомаженные юноши и девушки, склонившиеся друг к другу и шепчущие будто – "Денисов?" – "Жизнь!". Фарфоровые головки, подкрашенные губы, игрушечные букетики, сплетенные руки, – находят отклик в лабиринтах обнаженных внутренностей рыб, причудливых изгибах форм, прячущихся за полостями земноводных и насекомых, расчлененных и преодолевающих разрыв плоти.

Ирина Горлова

начальник Отдела художественных программ

Государственного центра современного искусства (Москва)

Сергей Денисов родился в 1963 году в Перми. С 1986 года живет в Санкт-Петербурге. В 1987-1989 году учился в Высшем художественно-промышленном училище им. Мухиной на отделении Монументально-декоративной росписи. Выставляется с 1988 года, и провел более 15 персональных выставок. Проект "Занимательная физика" (2005, совместно с В. Ефимовым) представлен на соискание премии в области современного изобразительного искусства "Инновация" в Государственном Центре Современного Искусства. Работы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Fondazione Mudima (Милан, Италия), Taidemuseum (Раума, Финляндия) и в частных коллекциях.

Anna Nova Art Gallery

Галерея современного искусства Anna Nova

Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 28

тел. +7 812 275 97 62, факс +7 812 272 89 51

www.annanova-gallery.ru

e-mail: info@annanova-gallery.ru

|

|

|

|

|

|

31 марта 2006

30 марта – 30 апреля, Галерея "КвадраТ" – коллективная выставка "Формула глины"

Галерея "КвадраТ"

приглашает 30 марта 2006 года в 18.00

на выставку Формула глины"

В выставке принимают участие:

Д. Ильинский, К. Копылков, С. Русаков, С. Соринский,

С. Сухарев, М. Шарафутдинова

На выставке представлено творчество пяти художников – керамистов С.Сухарева, С.Соринского, Д.Ильинского, С.Русакова, К.Копылкова, объединенных не только многолетней дружбой, но и традицией мухинской керамической школы, а так же видео работа молодой петербургской художницы Маши Ша, материалом для которой стал сам процесс создания экспонируемых объектов.

Название выставки "Формула глины" не только метафорично, но связано с реальной формулой, определяющей форму и порядок материала: Al2O3∙2SiO2∙2H20. Научное наименование этого громоздкого соединения – каолинит, который является глиной в чистом виде. В природе же такого не бывает, потому что глина всегда разная и наполнена всевозможными примесями. Работы всех участников проекта так же разнообразны по своим пластическим и стилевым направлениям, но в главном авторы, несомненно, схожи – это в своей любви к материалу.

Глина, как известно, издавна обожествлялась человеком как "живородящая" стихия, а потому керамическое искусство по сути своей подобно ритуалу и каждая работа становился символом мироздания.

Сергей Сухарев, Дмитрий Ильинский и Сергей Русаков преподаватели Художественно-промышленной академии кафедры художественной керамики и стекла.

Петербургскую керамическую школу отличает особый стиль характеризующийся пристальным вниманием к самому материалу, когда достижение художественного эффекта происходит в первую очередь через раскрытие его природных качеств.

Сергей Сухарев на выставке представляет объекты гончарных форм. Художник, создавая предельно утонченные объекты- вазы словно испытывает возможности глины. Хрупкие стенки сосудов источают тепло материала, тон которого напоминает золотистую пыль в лучах вечернего летнего солнца.

Другой участник выставки Дмитрий Ильинский свое творческое кредо формулирует так: "Любое прикосновение к глине – это отпечаток, как физический, так и эмоциональный. Возможности материала позволяют сделать этот отпечаток вечным". Авторская серия керамических пластов и блюда, объединены общим названием "Символы".

Его работы пронизаны внутренней логикой природы самого материала. В них становятся предельно очевидными его естественные пластические и декоративные свойства.

Художник Ломоносовского фарфорового завода Сергей Русаков представляет серию "Открытие". Он экспериментирует с невозможным. В одном объекте соединяет грубый шамот и фарфор, сталкивая два разных материала, заставляя их прихотливо взаимодействовать между собой. Технологически это очень трудновыполнимая задача, так как материалы имеют различную "усадку" и итог таких экспериментов сложно предугадать, а потому каждый полученный результат является своего рода открытием.

Инсталляция Сергея Соринского "Лестница" состоит из многократно повторенного модуля. Естественное состояние глиняной массы, ее тонкие радужные цвета, полученные благодаря переосмыслению японской традиционной техники древесного восстановительного обжига "раку" становится характеристикой авторского стиля. Его работа это череда ассоциаций и игра тонких форм и теней, призрачности и неуловимости.

Скульптура Кирилла Копылкова "Гончар" – воплощение скрытой силы. Здесь материал обнаруживает свою молекулярную вещность, а созданный образ наполнен таинством единения творца со своим творением в едином ритме вращения круга.

Экспозицию объединяет видео выпускницы института "Про Арте" Марии Шарафутдиновой. Ее работу отличает удивительное внимание к красоте невидимого, интуитивно осязаемого, хрупкого и вызывает почти физическое ощущение от пронзительной реальности прикосновения руки художника к материалу.

Выставка продлится до 30 апреля 2006 года

Галерея "КвадраТ" находится по адресу: Санкт-Петербург,

ул. Куйбышева, 28, бельэтаж

|

|

|

|

|

|

31 марта 2006

3 марта – 10 мая, Русский музей (Мраморный дворец) – ретроспектива Лучо Фонтана (Италия)

Лучо Фонтана, мастер европейского искусства

Поэтика пространства на грани вымысла и изображения. Фонтана – художник, сумевший лучше остальных интерпретировать современную ему эпоху, использовав физическую сущность пространства как метафору космического измерения; бесконечность как место изображения. Творческий поиск Лучо Фонтана, не имеющий аналогов в мире, во многом способствовал рождению современного итальянского искусства.

Музей современного искусства городов Трентo и Роверето (MART) и Государственный Русский музей представляют первую в России персональную выставку работ Лучо Фонтана, – великого деятеля послевоенного мирового и европейского искусства. С 3 марта по 10 мая 2006 года в Мраморном дворце будут выставлены 44 работы этого итальянского художника. Представленные шедевры иллюстрируют период, чрезвычайно важный для всего творчества Лучо Фонтана, так как являют собой результат "пространственного" поиска художника в 1951-1967 годах.

За последнее время это уже вторая крупная выставка, организованная MART в России. Первая, – Футуризм. Абстракция. Итальянское искусство ХХ века, – была проведена в Эрмитаже в 2005 году. Подборка, представленная в Мраморном дворце, включает произведения, которые продемонстрируют зрителю центральные темы творческого поиска художника.

Выставка делится на четыре части, соответствующие лейтмотивам творчества Лучо Фонтана. Первая часть иллюстрирует отношения между "пространством, материей и динамизмом", – темы, проанализированные в работах 50-х годов.

Вторая часть раскрывает использование пространства, понимаемого как "свет", что характерно для всего творчества художника. В этой секции можно любоваться одной из самых впечатляющих картин венецианского цикла (1961): Солнце на площади Сан-Марко.

Третья часть представляет пространство, становящееся "изображением". Фонтана вновь начинает воспринимать полотно как место изображения и расположения форм. Но в то же время пространство Фонтана становится "метафизическим", что явилось следствием удивительной идеи, найденной в овальных картинах так называемой серии Смерть Бога.

В заключение, четвертая часть иллюстрирует концепцию "пространства как пространства" и представляет многочисленные и показательные картины со знаменитыми "разрезами".

|

|

|

|

|

|

28 марта 2006

Конференция на ярмарке Фотофорум-2006

Фонд «Объективная реальность» (Москва) / Photographer.ru

приглашает принять участие в СЕМИНАРАХ.

14 и 15 апреля 2006г.

Выставочный центр "Крокус-Экспо"

Конференция на ярмарке Фотофорум-2006

ИНФРАСТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ФОТОГРАФИИ

Программа семинаров на тему востребованности фотографа

и способах взаимодействия с российским и международным рынком фотографии.

ТЕМА: Фотография в коммерческой реальности. Востребованность фотографии 14 апреля, пятница

13.00-14.00

Современное пространство фотографии. Взаимодействие рынков арт-, новостной и прикладной фотографии Ирина Чмырева / Московский музей современного искусства Классификация: терминология, теория фотографии В современном мире фотография стала явлением, формирующим визуальное мышление творцов и зрителей. Фотография имеет собственное пространство, в котором сосуществуют, взаимодействуют и дополняют друг друга различные сферы, среди которых документальная, новостная, прикладная, арт- и другие виды фотографии. В каждой из этих сфер действуют собственные законы развития, как творческого, так и рыночного пространства. Представители различных видов фотографии, как правило, понимают коллег внутри одного пространства, но едва ли представляют, что и другие сферы фотографии имеют типологически сходные с их собственными законы развития и множество точек соприкосновения внутри единого пространства фотографии. Ирина Чмырева, кандидат искусствоведения. Ведущий научный сотрудник отдела фотографических и мультимедийных проектов Московского музея современного искусства. Куратор программ в области арт-фотографии Photographer.ru с 1999 года. Читает курс по истории фотографии и современной визуальной культуры в Московском государственном университете печати. Куратор выставок современной арт-фотографии; автор статей и книг о российских фотографах. Член международных редколлегий журналов European Photography (Германия), Imago (Словакия), Fotografia/Kwartalnik (Польша) Стоимость семинара 1000руб

14.30-16.00

Авторский маркетинг. Позиционирование фриланс-фотографа на рынке фотографии Василий Зунин / SBS-Консалтинг, С-Петербург Классификация: маркетинг, стратегии продвижения фриланс-фотографа Василий Зунин, маркетолог, специалист по аналитике и стратегии инновационных проектов Образование: физический факультет С-Пб Государственного университета. Дополнительно: русский язык и литература, современный маркетинг. Работа в сфере маркетинга с 1996 года. С 1999 года управляющий партнер и ведущий специалист компании SBS consulting www.sbs-marketing.ru Реализованы аналитические и внедренческие маркетинговые проекты в диапазоне от модного бизнеса до тяжелого машиностроения. Несколько публикаций в специализированных изданиях. Вел семинары по маркетингу для связистов, полиграфистов, работников лесной, химической и других промышленностей, торговцев, ритейлеров и т.п. В последний год, в качестве хобби (!) занялся вопросами применения маркетинговых технологий на рынке художественной фотографии Стоимость семинара 1000руб

15 апреля, суббота

12.30-14.00

Мультимедиа. Новые возможности для представления фотографии Marc Lubell/ Марк Любелль директор нью-йоркского бюро фотоагентства Magnum Photos, Франция - США Андрей Безукладников / Photographer.ru Мультимедиа как новая форма публикации и презентации фотографии. Презентация мультимедийных проектов Magnum In Motion и Photographer.ru, примеры электронных книг, каталогов и онлайн фотогалерей традиционных печатных СМИ. Коммерческие перспективы использовании мультимедийных презентаций Агентство Magnum Photos – старейшее в мире объединение фотографов, пропагандирующее гуманитарную направленность документальной фотографии. Основано в 1947 году Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном, Джорджем Роджером и Дэвидом Сеймуром. В эпоху глобализации, коснувшейся многих фотоагентств, Magnum продолжает подчеркивать индивидуальные особенности каждого из своих фотографов и производить уникальный фотоматериал, постоянно присутствуя в авангарде современной фотожурналистики. Стоимость семинара 1900руб.

15 апреля, суббота

14.30-16.30

Традиционный рынок фотографии – СМИ, фотоагентства и фотоархивы Georges De Keerle, Лондон / Getty Images, США Джордж Де Керль Бельгиец по национальности, Джон Де Керль пришел в компанию GETTY IMAGES в 1999 году и занимает должность управляющего редактора компании. Джордж Де Керль управляет работой штатных фотографов Getty Images и стрингеров по всей Европе, освещая такие пафосные события, как вручение премий MTV, Каннский и Берлинский кинофестивали.. Будучи фотожурналистом c 1979 по 1999 год Джордж де Керль делал новостные репортажи, снимая в Европе и Северной и Южной Америке. Де Керль работал штатным фотографом во многих ведущих мировых агенствах, включая Парижское Sipa Press и Лондонское Gamma, где освещал события из жизни Европейских королевских семей, Иоанна Павла II, похороны Аятолла Хомейни в Тегеране, освобождение Нельсона Манделлы в Южной Африке, Путч против М.Горбачева в 1991 году, ставший началом распада СССР, импичмент Била Клинтона. С 1991 по 1997 Де Керль был главой Московского Бюро агентства Сигма. Своим главным достижением Де Керль считает дружбу с выдающейся Алисон Кромби. Обзор современного состояния рынка фотоагентств и фотоархивов и их взаимоотношений с различными группами клиентов. Два принципиально разных подхода в организации и идеологии фотоагентства – глобальный и элитарный на примере агентств Getty Images и Magnum Photos. Стоимость семинара 1000руб.

16.30-18.00

Круглый стол: рынок российских СМИ и фотоагентств

|

|

|

|

|

|

28 марта 2006

1-я петербургская биеннале современного искусства

1-я петербургская биеннале современного искусства 2006

экспериментальный проект исследования современной художественной среды

проводится

в августе-сентябре 2006 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ

РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРОЛОГИИ

при участии

КАФЕДРЫ ЮНЕСКО ПО КОМПАРАТИВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ДУХОВНЫХ ТРАДИЦИЙ, СПЕЦИФИКИ ИХ КУЛЬТУР И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА

ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "ЭЙДОС"

МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "РУССКАЯ КУЛЬТУРА"

Биеннале представляет собой первую в Санкт-Петербурге попытку представления картины кураторской активности в области современного искусства и форм теоретической рефлексии над ней.

Новизна проекта заключается в стремлении осмыслить и продемонстрировать влияние кураторской воли на формирование современной художественной жизни города. В современной культуре кураторская активность выступает концептуальным базисом визуального искусства, находящегося в ситуации смены парадигм. Деятельность куратора предполагает совмещение позиций инициатора, организатора и вдохновителя художественного процесса, являя в целом принципиально иную по отношению к традиционной форму авторского присутствия в искусстве.

Основная задача биеннале – формирование диалогового пространства современной художественной жизни Петербурга, отвечающего последним тенденциям развития мирового искусства. Биеннале предполагает объединение в экспериментальном проекте художников и ученых, практиков и теоретиков современного искусства, представителей сложившихся институций и независимых авторов и исследователей, носителей классического художественного мировоззрения и апологетов неклассического искусства и опытов его интерпретации.

Биеннале представляет собой серию взаимосвязанных художественных и научных событий.

Научная составляющая будет включать открытые лекции, презентации кураторских проектов, семинары, направленные на обсуждение актуальных проблем развития художественной культуры современности.

Художественная часть биеннале предполагает параллельное проведение конкурсной и внеконкурсной программ.

Приоритет отдается практическим и теоретическим исследованиям в области визуальных искусств и синтетических форм художественного высказывания (живопись, скульптура, графика, арт-дизайн, интермедиальные формы искусства: хэппенинг, перформанс, инсталляция, искусство объекта, лэнд-арт, видео- и медиа-арт).

Базовая концепция

Современное искусство вступило в новую фазу развития. Художественные традиции ХX века все ощутимей становятся историей. Основой проблемой художественной практики второй половины ХХ века было размышление о границах искусства. Сегодня мы живем с ответом, полученным в эпоху, отошедшую в прошлое. На вопрос "Что есть искусство?" ХХ веку ответить удалось. Без ответа остался другой – "Что делает его возможным?" Механизмы художественного творчества, закономерности эстетического и всеэстетического восприятия сегодня туманны как никогда. Культурный портрет эпохи еще только пишется, история творится "между эпохами". В начале ХХI века интересно получить ответ уже не на вопрос о границах и логике искусства, но о координатах чувственности, эту логику скрепляющей. Современному искусству снова интересен человек, причем человек "по обе стороны холста".

Упраздненная неоавангардом граница искусства создала вокруг холста – символа традиционной художественности – пустое пространство. В это пространство начинает активно проникать жизнь. Отделившись от стены, холст исчезает совсем. Вместе с ним исчезает модернистский автор, постпросвещенческий творец-демиург. В пустоте, наступившей за классикой и модернизмом, остаются художник и зритель, один на один, без успокаивающей ширмы холста. Объявленная смерть искусства коснулась категорий классической эстетики: произведения, творчества, идеала прекрасного, но не затронула того, что обеспечивает их реальное функционирование – живых, вписанных в историю художника и зрителя. Конец эпохи позволил человеческому фактору по-новому заявить о себе.

Сегодня нас опять интересует материал искусства, технология творчества и стратегия художественного восприятия. Никогда еще в искусстве не существовало такого разнообразия форм высказывания, противостоящих классическим. При этом классические приемы не только не уходят в прошлое, но претендуют на создание специфического камертона актуальным высказываниям. Холст существует как "память искусства", выступая прочным носителем структур диалога, завязывающегося между художником и зрителем. Холст работает как стена, отделяющая "дом искусства" от остального мира.

Тема первой петербургской биеннале ― "искусство на холсте и вне его". Классическая техника как ниша, в которой пребывает история, встречается с наступившим веком – веком после "конца искусства".

Проекты, представленные на биеннале, призваны продемонстрировать не только преемственность традиций, но и радикальный разрыв, острый конфликт истории с современностью. Сквозная идея проектов – "жизнь вокруг холста". Жизнь во всех ее проявлениях, в том числе и тех, где место искусству еще не определено.

Основные мероприятия биеннале пройдут параллельно работе Первого Российского культурологического конгресса (25-29 августа 2006 года, Санкт-Петербург), который станет масштабным форумом, впервые собирающим теоретиков культуры из Российской федерации и всех регионов мира для обсуждения проблем развития гуманитарного знания в целом и состояния культурологии как метанауки в частности.

Результатом реализации экспериментального проекта исследования современной художественной среды "1-я петербургская биеннале современного искусства "2006" должна стать концептуальная модель функционирования кураторской активности в рамках современной художественной жизни Петербурга. Основные события биеннале будут освещаться силами городских, региональных и зарубежных средств массовой информации.

Концептуально-теоретическая часть

Научная составляющая биеннале предполагает междисциплинарное осмысление процессов функционирования современной художественной среды.

Темы, намеченные к обсуждению:

1. Искусство сквозь призму истории: от классики к постсовременности

- "Место искусства": современное состояние вопроса "Что есть искусство?"

- Искусство в структурах повседневности

- "Историческая память" искусства: археология культуры

- Прошлое и настоящее катарсической теории искусства

- Катастрофа как форма художественного праксиса

2. Константы искусства: судьба современной эстетики

- Морфология искусства: новый взгляд

- Представление о "рамке искусства" в классической и неклассической эстетике

- Медиальные механизмы искусства: статус посредника

- Эстетическое в парадигме современности

- Языки описания искусства: классическое наследие и современность

3. Феноменология холста: между присутствием и исчезновением

- История холста: символические фигуры мимесиса

- Формальный эксперимент и "бесформенное" начало в искусстве

- Ауратичность и репродукция: история и современность

- Холст как память тела

- "Поле холста" и "поле смыла": параметры исторической динамики

4. Феноменология автора: усилие и смысл

- "Экспрессивный" и "концептуальный" принципы творчества: история и современность

- Витализм классического и нового искусства: трансформации телесного

- Психофизиология творчества: параметры современного опыта

- Аксиология жеста: антимиметический опыт искусства

-

5. Феноменология восприятия: свобода и конвенция

- Сакральный опыт и художественная рецепция

- Рецепция классического и неклассического искусства

- Фигуры умолчания: "стыдное" и "запретное" в рецепции современного искусства

- Синестезия в современном опыте восприятия

- Травматические и шоковые механизмы рецептивного опыта современности

-

6. Феноменология среды: форма и место

- Параметры среды: структуры "мира искусства"

- Среда и конвенция: регрессивный опыт динамики "мира искусства"

- Коммуникативные функции современной художественной среды

- Средовая эстетика: рефлексия неуловимого

- "Странное место" как место искусства: абсурдистский опыт художественного праксиса

Проблематика и программа заседаний и круглых столов, образующих концептуально-теоретическую составляющую биеннале, будет окончательно определена и сформирована на основании полученных заявок.

В ходе работы биеннале предполагается интегрировать различные формы теоретических диспутов в пространство современной художественной среды. Программа биеннале предусматривает:

- чтение открытых лекций [готовые доклады]

- проведение тематических семинаров [готовые доклады]

- презентацию кураторских концепций [готовые доклады]

- организацию круглых столов [свободная дискуссия]

- рецензирование (экспертиза, критика) конкурсных проектов [свободная дискуссия]

К участию приглашаются искусствоведы, культурологи, музееведы, социологи, философы и другие специалисты, чья сфера интересов включает изучение проблем функционирования современного искусства, а также представители различных художественных институций (художники, кураторы, музейные работники, галеристы, художественные критики и обозреватели, педагоги), готовые обсудить опыт своей работы.

Для участия в научной программе просим заполнить прилагаемую заявку и прислать ее по электронной почте не позднее 30 апреля 2006 г. Полные тексты докладов для публикации в сборнике материалов биеннале принимаются до 30 мая 2006 г. Организационный взнос за участие в работе биеннале не взимается.

Художественно-практическая часть

Конкурсная программа

Конкурсная программа биеннале предполагает проведение конкурса кураторских проектов на базе различных площадок Петербурга: галерей, выставочных залов, клубов, арт-кафе, а также под открытым небом.

К участию в конкурсной программе биеннале приглашаются кураторы, представляющие галереи, выставочные залы, художественные объединение или отдельных художников. Представление проектов возможно как на собственной площадке, так и на площадках партнеров-соорганизаторов.

Победитель в конкурсе кураторских проектов определяется орг.комитетом на основании закрытого голосования участников биеннале и количества зрительских откликов. Предусмотрена возможность присуждения приза "Признание критики", вручаемого экспертным советом. Победитель получает диплом лауреата Первой Петербургской биеннале и финансовую поддержку в опубликовании материалов кураторского проекта.

Внеконкурсная программа

Внеконкурсная программа направлена на представление контекста художественных исканий вне жесткой институциональной закрепленности в пределах Петербурга.

Внеконкурсная программа призвана привлечь к работе биеннале участников, не имеющих презентационной площадки в Санкт-Петербурге.

К участию во внеконкурсной программе приглашаются: художники, не имеющие кураторской поддержки, участники из других городов России, иностранные участники (независимые кураторы и галереи).

Всем проектам биеннале, отобранным оргкомитетом, обеспечивается информационная поддержка и участие в коллективном каталоге.

Для участия в конкурсной программе просим заполнить прилагаемую заявку и прислать ее по электронной почте не позднее 30 апреля 2006 г. Финансовая поддержка в реализации проектов не предоставляется.

Дополнительная информация и официальные приглашения будут высланы участникам после получения заявок.

Оргкомитет биеннале

Директор Дмитрий Спивак, куратор-соорганизатор Дмитрий Ивашинцов, кураторы проектов Алина Венкова, Анна Ляшко, главный дизайнер Борис Божков, руководитель пресс-службы Ольга Васинкевич, медиасопровождение Анастасия Вдовенко, координаторы проектов Ирина Соколова, Екатерина Чудновская, техническое сопровождение Mediaproduction centre Articam

www.russkyformat.ru

Электронный адрес биеннале

spbbiennale@mail.ru

Почтовый адрес:

СПб отделение РИК, 199034 Санкт-Петербург,

Университетская наб. 5.

Тел. + 79219216590

Факс: (812) 7569527

|

|

|

|

|

|

24 марта 2006

В Москве открывается VI Международный месяц фотографии "Фотобиеннале-2006"

С 23 марта по 14 мая 2006 года в Москве пройдет VI Международный месяц фотографии в Москве "Фотобиеннале-2006". В этом году фестиваль посвящен 10-летию музея "Московский Дом фотографии" и отмечает 10-летие проведения первой Фотобиеннале.

Как сообщается в пресс-релизе, выставки "Фотобиеннале-2006" будут посвящены трем основным темам: соблазн, искушение; путешествия; конфликты.Традиционно на "Фотобиеннале-2006" будут представлены работы как классиков зарубежной и российской фотографии, так и молодых фотографов. Всего в рамках фестиваля будет представлено более 100 выставок, из которых около половины зарубежные. На фестивале будет показана персональная выставка Беттины Реймс (Франция), работающей для авторитетных глянцевых журналов, таких как Vogue, Harpers Bazaar, Elle. Впервые в России пройдет выставка Нан Голдин (США), чьи работы сегодня являются классикой современной фотографии. В Москве будет показана сокращенная версия выставки, которая проходила в центре Помпиду. На "Фотобиеннале-2006" будет представлена ретроспективная выставка классика французской фотографии Брассая, чьи фотоальбомы, прежде всего из серии "Париж ночью", издаются во всем мире рекордными тиражами. Также запланированы выставки Себастьяна Сальгадо (Франция), Стефана Кутюрье (Франция), Саймона Норфолка (Великобритания), Корнелла Капы (США), Энтони Сво (США), Яна Саудека (Чехия), Елен Коой (Голландия), Жильбера Гарсена (Франция). Выставки VI Международного месяца фотографии в Москве "Фотобиеннале-2006" будут экспонироваться в ЦВЗ "Манеж", МГВЗ "Новый Манеж", Центральном Доме художника, Музее В.И.Ленина, Московском музее современного искусства на Петровке и в Ермолаевском переулке, Галерее Искусств Зураба Церетели, Государственном музее архитектуры им. А.В.Щусева, в ГУМе. Также выставки пройдут в Московском Центре искусств,в художественном центре "АртСтрелка", в выставочном зале "Галерея на Солянке", в выставочном зале "Галерея А-3", в "Фотоцентре" Союза журналистов на Гоголевском бульваре, в Международной школе фотографии и мультимедиа, а также в галереях и клубах Москвы.

|

|

|

|

|

|

24 марта 2006

Радостная выставка «Экспрессия образа»

С 2 по 16 апреля в Центре искусств им. С.Дягилева открыта

персональная выставка художника Стаса Шляхтина «Экспрессия

образа».

Художник Стас Шляхтин – человек поистине уникальный. Он

удивительным образом сочетает работу по созданию картин и

служение в церкви. Причем, он не пишет иконы, так называемый

новодел, а создает собственные экспрессивные живописные

произведения.

Выпускник Харьковского художественного училища, уже много лет

живет на берегу Черного моря, в овеянном легендами Коктебеле.

Это не случайно. Стаса Шляхтина издавна тянуло на землю

Юго-Восточного Крыма, связанную с пребыванием на ней

Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой, Андрея Белого и с

именами многих других деятелей культуры. Очарование горных

пейзажей, величественного потухшего вулкана Кара-Даг, пышных

кустов сирени собственного сада придает особую романтическую

ноту многим его произведениям.

Согласно авторской концепции выставка "Экспрессия образа"

выстраивается из пейзажных и портретных произведений. Владея

высокой живописной культурой, Стас Шляхтин наполняет свои

пейзажи особенным сиянием, возвышенной лучезарностью, напоминая

о живописи французских импрессионистов. Его портреты заряжены

эмоциональным напряжением, а лучшие из них не уступают

произведениям немецкого экспрессионизма. Прирожденный колорист,

художник гармонизирует сложнейшие цветовые созвучия,

трансформируя пластику в музыку, создавая яркие и выразительные

метафизические образы.

Работы художника находятся в частных собраниях Москвы,

Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, Тбилиси, а также в частных

коллекциях США, Германии, Швеции, Швейцарии, Великобритании.

Одну из выставок Стаса Шляхтина закупил Центральный Банк России.

Экспозиция представлена Смольным институтом Свободных Искусств

и Наук, Центром искусств им. С.Дягилева.

Выставка работает по адресу:

Центр искусств им. С.Дягилева,

Санкт-Петербург, наб. лейтенанта Шмидта,

дом 11/2, Голубой зал.

Время работы - с 12.00 до 17.00.

|

|

|

|

|

|

22 марта 2006

Мир через объектив. Выставка Анастасии Хорошиловой в Мраморном дворце

В Мраморном дворце открылась новая выставка - выставка фотографий Анастасии Хорошиловой.

Новая выставка, что в этом необычного? На самом деле, почти все. Во-первых, фотография нечастый гость в выставочном пространстве Русского музея. Еще реже музей такого уровня обращается к творчеству совсем молодого художника. И, наконец, произведения Анастасии Хорошиловой сильно отличаются от традиционного образа современной художественной фотографии, сложившегося, как у зрителей, так и у специалистов. Более ста лет фотохудожники стремятся заставить публику забыть о прикладных возможностях фотографии, о ее утилитарном назначении. Вытесняя из своих работ четкую связь с действительностью, наполняя их фантастическими и абстрактными образами. Часто в произведения современных фотографов изначально заложен комплекс столь сложно переплетенных цитат и отсылок к актуальным проблемам социально-гуманитарных дисциплин, что общение с этими работами превращается для зрителя в проверку знаний актуальных тенденции современной философии. Произведения Анастасии Хорошиловой иные. Точкой опоры ее творчества, по собственному определению художницы, является портрет. Ее портреты - это не только и не столько внешний облик человека. Художница стремится раскрыть в одном изображении всю совокупность знаний человека о самом себе и мире. Ей мастерски удается раскрыть образ героя произведения через вещи его окружающие, образ его жилища или земли на которой он живет. На экспозиции, открывшейся в Мраморном дворце, представлено несколько фотосерий Анастасии Хорошиловой. Удивительное впечатление производит цикл работ "Бежин луг", создававшихся в 2004-2005 годах. Как можно догадаться по названию цикла, напоминающему о хрестоматийном рассказе Ивана Сергеевича Тургенева, он обращен к жизни современной русской деревни. Только здесь вы не встретите привычных по фото и телехроникам картин вечного упадка и разложения крестьянства. Нет здесь и ностальгических нот, которые некоторые могли бы предположить, узнав, что художница много лет жила и получила образование в Германии. Яркие, ясные образы людей. Создание их потребовало двух лет путешествия по деревенской России. Сохранившей, несмотря на все перипетии истории, цельность традиционного уклада жизни. За время работы над произведениями серии Анастасии Хорошилова хорошо узнала людей, чьи лица смотрят сегодня на нас со стен галереи. Они неотделимы от земли, на которой живут. И эта вечная связь наполняет их жизнь гармоничной завершенностью. В их жизни, как и в жизни каждого из нас, есть грустное и смешное, низменное и благородное. Есть в них и особое изначальное чувство собственного достоинства. И чтобы понять, увидеть и запечатлеть это, художнице надо было найти верный тон общения с деревенскими жителями, заручиться хоть каплей их доверия. Серия "Islanders" - "островитяне" рассказ о жизни людей по тем или иным причинам живущем вне крупных сообществ, в маленьких изолированных мирах. Через портреты маленьких учеников Академии хореографии в Москве, обитательниц немецкого женского приюта и подопечных приюта Саввино-Сторожевского монастыря художница рассказывает о борьбе человеческого "Я" с казенной, обезличивающей обстановкой. О попытках, часто трогательных и наивных, привнести в нее хоть немного тепла человечности. Посетив выставку Анастасии Хорошиловой, вы немного больше узнаете о людях, живущих в нашем мире. Диапазон представленных здесь человеческих сообществ разнообразен. Ведь кроме описанных серий есть в экспозиции циклы "Балтийск" и "9,5 plus", знакомящие зрителя с разными гранями жизни военных. Трудно сказать сейчас разрушат ли ее фотографии привычные стереотипы восприятия разных человеческих сообществ друг друга, но, по крайней мере, они заставляют о них задуматься. Работы Анастасии Хорошиловой - редкая возможность диалога между людьми. К которому вы можете присоединиться, побывав в Мраморном дворце на выставке молодой, но не начинающей художницы.

|

|

|

|

|

|

17 марта 2006

Штудии-2006

Выставка работ учащихся и выпускников Школы фотографии «Петербургские фотомастерские»

24 марта – 7 апреля 2006 года. Открытие выставки 24 марта в 18.00

Из всех существующих определений слова «штудии» для настоящего случая наиболее подходящим является то, где говорится о проверке художником своих сил. Задуманная как выставка выпускников всех курсов и авторских мастерских Школы фотографии «Петербургские фотомастерские» набора 2005-2006 гг., для многих она стала первой серьезной попыткой определить свой собственный подход к выбранному ремеслу.

Примерно сто фотографий выпускников авторских мастерских Александра Петросяна, Дмитрия Конрадта и Елены Агафоновой, курсов «Основы фотографии», «Ручная работа» и «Фотокомпозиция» - преподаватели Людмила Григорьева и Наталия Адаменко, курса «Цифровая фотография» - преподаватели Александр Токарев и Александр Петросян, представлены на настоящей выставке. Это всего лишь незначительная часть от общего числа работ, созданных начинающими фотографами за время обучения. И хотя, благодаря такой подборке, можно получить представление об основных направлениях обучения в Школе фотографии, она только отчасти способна отразить возможности и личный потенциал каждого начинающего фотографа. Примерно сто фотографий выпускников авторских мастерских Александра Петросяна, Дмитрия Конрадта и Елены Агафоновой, курсов «Основы фотографии», «Ручная работа» и «Фотокомпозиция» - преподаватели Людмила Григорьева и Наталия Адаменко, курса «Цифровая фотография» - преподаватели Александр Токарев и Александр Петросян, представлены на настоящей выставке. Это всего лишь незначительная часть от общего числа работ, созданных начинающими фотографами за время обучения. И хотя, благодаря такой подборке, можно получить представление об основных направлениях обучения в Школе фотографии, она только отчасти способна отразить возможности и личный потенциал каждого начинающего фотографа.

Окончив курс, кто-то всецело посвятит себя искусству фотографии и создаст дюжину шедевров, уготовив им тем самым место в роскошной антологии; кто-то будет лишь изредка и по необходимости браться за фотоаппарат, делая свои снимки исключительно достоянием семейного альбома. Все это дело будущего. Сегодня же их творчество, представленное на выставке «Штудии», в равной степени заслуживает внимания и уважения. Окончив курс, кто-то всецело посвятит себя искусству фотографии и создаст дюжину шедевров, уготовив им тем самым место в роскошной антологии; кто-то будет лишь изредка и по необходимости браться за фотоаппарат, делая свои снимки исключительно достоянием семейного альбома. Все это дело будущего. Сегодня же их творчество, представленное на выставке «Штудии», в равной степени заслуживает внимания и уважения.

Задача любой школы давать определенную систему навыков и умений, некое руководство, овладев которым вы запросто сможете приступить к той или иной работе. Задача хорошей школы учить также пониманию того, что ты делаешь и оценке своих собственных возможностей. Подобная идея и легла в основу выставки «Штудии» Школы фотографии «Петербургские фотомастерские».

Участники выставки: Елена Агафонова (преподаватель), Дарина Александрова, Екатерина Алексеева, Елена Алексеева, Юлия Алешина, Алия Богданова, Николай Буянов, Екатерина Вайненен, Анастасия Веретенникова, Надежда Власова, Андрей Волков, Елена Гер, Анатолий Гладков, Анастасия Гордеева, Любовь Горнина, Людмила Григорьева (преподаватель), Галия Давлетбаева (Уфа), Андрей Дашин, Елена Дьякова, Евгений Жульков, Татьяна Ковишкурт, Михаил Коковенко, Дарина Кокурина, Дмитрий Конрадт (преподаватель), Лолита Крылова, Андрей Кузнецов, Евгения Лапина, Елена Любич, Валентина Милина, Владимир Нейморовец, Наталья Овчинникова, Станислав Павлов, Ирина Певцова, Павел Петровский, Александр Петросян (преподаватель), Мария Сафьяновская, Мария Скорлупкина, Мария Смирнова, Долорес Сухова, Дарья Туминас, Алексей Федоров, Вадим Федоров, Ольга Феофанова, Анна Чебукова, Михаил Чуль, Ксения Шашунова.

Кураторы выставки: Людмила Григорьева, Ольга Корсунова

|

|

|

|

|

|

15 марта 2006

"Древо традиций"

Армянские художники Санкт-Петербурга

В рамках проведения Года Армении в России и Дней Армении в Санкт-Петербурге

Каждый из 30 участников, представленных в экспозиции выставки, либо является петербуржцем (ленинградцем) по рождению, либо давно, со студенческих времен, обосновался на берегах Невы. Неся в своем искусстве генетические черты принадлежности к армянскому народу, художники никогда не были ориентированы на национальную тему. Они органично соединяют армянские корни с российским европеизмом, олицетворением которого является Петербург. Ядро экспозиции, в которой будет представлено более 250 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и театрального искусства, составят работы известнейших мастеров старшего поколения, дебютировавших в 1960-е годы и внесших неоценимый вклад в развитие современного петербургского искусства, способствовавших формированию уникального феномена многообразной петербургской культуры. Эту культуру невозможно представить без живописи и графики Завена Аршакуни и Вячеслава Бегиджанова, станковой скульптуры и городских памятников работы Левона Лазарева, без спектаклей и кинофильмов, оформленных Мариной Азизян. Расширят экспозицию произведения среднего поколения армянских художников Петербурга, получивших известность в годы перестройки: живопись Валерия Апиняна, Ашота Хачатряна, Григория Григоряна, скульптура Левы Бейбутяна, графика, живопись и витражи Александра Агабекова и многое другое. Интегрированные в современном художественном процессе, они обогащают искусство Петербурга той экспрессией выразительных средств, которая не в последнюю очередь обусловлена их генетическими корнями. Творчество большинства участников выставки представлено в государственных музеях России, в том числе в крупнейших - Государственной Третьяковской галерее и Русском музее. В организации выставки деятельное участие примут Генеральное консульство Республики Армения и Санкт-Петербургское отделение Союза художников России.

|

|

|

|

|

|

25 февраля 2006

Живопись Вячеслава Федорова. Выставка в МВЦ «Петербургский художник»

С 25 февраля по 25 апреля в МВЦ «Петербургский художник» состоится выставка живописи Вячеслава Андреевича ФЁДОРОВА (1918 – 1985), выдающегося мастера пейзажа, продолжателя традиций А. Саврасова, И. Шишкина, В. Поленова, И. Левитана, которая состоится в МВЦ «Петербургский художник».

Картины В.А. Федорова отличаются особым лиризмом и продолжают линию развития классического пейзажа. Работы находятся в крупнейших государственных музеях, в том числе Гос. Третьяковской галерее, Гос. Русском музее, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Музейно-выставочный центр «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХУДОЖНИК» представляет собой некоммерческую организацию, и существует на средства частного предпринимателя и мецената Степановой Галины Георгиевны. Художественный руководитель проекта – Перевышко Анатолий Иванович, живописец, член Союза художников России. Центр располагает своим помещением рядом с Мариинским театром. Основная его задача – сохранение и популяризация произведений ленинградской реалистической школы живописи второй половины ХХ века. Наряду с выставочной и издательской деятельностью в МВЦ «Петербургский художник» проводятся творческие встречи с художниками, поэтами, а также вечера камерной музыки.

|

|

|

|

|

|

14 февраля 2006

Под маской Beyond Mask. Петр Жуков

15-25 февраля 2006 Малый Выставочный зал Государственного центра фотографии представляет выставку Под маской Beyond Mask. Автопортрет на фоне поколения. Полароиды фотографа Петра Жукова

Искусство проявлять себя роднит фотографа и актера, оба они – художники, особенно, если обоих интересует собственное эго как объект. И обоим в поисках его приходится быть исследователем и режиссером: первым – для того, чтобы найти его и вторым, чтобы помочь ему выразить себя.

Петр Жуков – фотограф. За последние годы он касался многих тем, пробовал их на ощупь глазом, собирал из изображений детский конструктор историй, пока не пришел к теме, привлекательной для него и для его зрителей. Портреты, автопортреты и игры с присутствием автора в портретах других персонажей – вот сюжеты, интригующие зрителя и несущие художнику признание.

Признание, пойманное в тенета игры с Полароидом, кажется случайным, как все, что снимается этой камерой, но за внешней легкостью игры – коридор традиции, глубокий и длинный, как сама история портретов в масках

Выставка портретов Петра Жукова открывается в Петербурге в феврале, в месяц венецианских карнавалов. Старая маска из Венеции – привет северной Пальмире от пышного празднества на теплом юге Европы. Карнавал венецианцев с масками, переодеваниями и разоблачениями, опасным безрассудным кокетством и хорошо сыгранным эротизмом перекочевал в морозный невский туман. Игра обернулась игрою. Как пишут социологи от искусства о поколении художников, родившихся в восьмидесятые, им, заставшим в золотой период детства закат социалистической цивилизации, как никому другому известна призрачность иллюзий. Те же научные наблюдения за поколением двадцатилетних в искусстве свидетельствуют о том, что этим художникам близка метафизика, в реальности они знают – внутренним знанием? – присутствие многих измерений, над- и под- тем тонким слоем, который принято называть реальностью «чувственная».

Ирина Чмырева, к.и.,

Московский музей современного искусства

|

|

|

|

|

|

22 декабря 2005

Рецензия на общую выставку «Молодое творчество: Открытия по субботам»

17 декабря 2005 года прошла очередная выставка «Молодое творчество:

Открытия по субботам» в библиотеке им. В.В. Маяковского. Клуб Творческих

Людей «Альба», объединяющий людей различных творческих профессий, пригласил

всех желающих поучаствовать в выставке.

Набралось около шестидесяти человек, как профессионалов, так и любителей. Фотографы, дизайнеры, живописцы и графики представили свои работы. Наиболее понравившимся авторам вручили призы зрительских симпатий в номинациях живопись, графика и фотография. Художники дружелюбно общались, обменивались мнениями, не было никакой критики, но только поддержка со стороны коллег, так как для многих это была первая выставка. И она станет ступенькой в будущие проекты. Создатели «Альбы» планируют череду экспозиций в 2006 году с участием художников с общей выставки. Но и для тех, кто не попал на выставку 17 декабря, не закрыты двери. «Альбаисты» будут рады всем и приглашают творческих людей к сотрудничеству и участию в выставочных проектах. Но так как помещение библиотеки им. В.В. Маяковского небольшое, всех желающих тут разместить не возможно. Поэтому предполагается отбор художников по качеству работ.  Все художники в той или иной форме выражали благодарность создателям клуба «Альба» - Людмиле Максимовой, Полине Куделькиной и Анастасии Казыдуб. Которые и сами являются молодыми начинающими петербургскими художницами. От «Альбы» же и от всех выставлявшихся художников особенная благодарность Ольге Николаевне Косогор – заведующей отдела развития ЦГПБ им. В.В. Маяковского, именно она поддержала проект и приняла художников в стенах библиотеки. Все художники в той или иной форме выражали благодарность создателям клуба «Альба» - Людмиле Максимовой, Полине Куделькиной и Анастасии Казыдуб. Которые и сами являются молодыми начинающими петербургскими художницами. От «Альбы» же и от всех выставлявшихся художников особенная благодарность Ольге Николаевне Косогор – заведующей отдела развития ЦГПБ им. В.В. Маяковского, именно она поддержала проект и приняла художников в стенах библиотеки.

Клуб Творческих Людей «Альба» обращается к другим творческим организациям с предложением о сотрудничестве. «Альба» существует исключительно на энтузиазме ее создателей и других, заинтересованных в современном искусстве, людей. Все что организовывает «Альба» проходит на добровольной безвозмездной основе, что весьма существенно для начинающих художников. Клуб «Альба» ищет помещение для более крупных выставок, а так же для проведений мастер-классов по искусству и семинаров. Поддержка современного творчества всегда важна. Сейчас это только полезное начинание, долгосрочное вложение с надеждой на развитие талантливых художников. Но в будущем – это наша петербургская и русская культура. 24 декабря состоится мастер-класс «Как создается картина» в том же помещении библиотеки им. Маяковского (наб.реки Фонтанки, 46, вход со двора), проведут его художники объединения «Основа». Посетители смогут увидеть, как создается картина, погрузиться в сложную проблематику изобразительного процесса, задать вопросы художникам. Мастер-класс завершит проект «Молодое творчество: Открытия по субботам» в этом году.

|

|

|

|

|

|

22 декабря 2005

БЕСКРАЙНИЕ КАЗАХСКИЕ СТЕПИ И «БЕЛАЯ» ЖИВОПИСЬ в картинах художника

Выставка откроется 22 декабря, в музее – институте семьи Рерихов на Васильевском острове.

Александр Визиряко – художник, связывающий развитие своего творчества с поиском пути развития искусства ХХI века. Родился в 1958 году, как он сам любит говорить, на родине Заратуштры. Бескрайние казахские степи наложили свой отпечаток на творчество художника – на его любовь к картинам большого формата и декоративность цветового решения. Среди наиболее ярких работ: картина-прозрение «Золотой век» (1989), где автор поднялся до эпического обобщения вечной темы Человек и Природа, знаковые картины «Праматерь» (1992), «Гребцы» (1995). Стремление заглянуть в тайны мироздания побудило его к созданию картин, навеянных темой богоискательства в современном прочтении: «Жертвенная Чаша» (1990), «Троица» (1992). Автор оригинальной серии «белых» работ: «Лик»(1991), «Утерянный рай» (2003). Особенно в этой серии выделяется картина-вспышка «Рождество Христово» (1996). Учился у Ю.А. Нашивочникова, известного ленинградского художника-педагога, создавшего творческое направление «Школа «Храмовая Стена». Александр Визиряко постоянный участник проходящих в ЦВЗ «Манеж» ежегодных выставок «Весь Петербург». Входит в «Товарищество «Свободная Культура». С 1994 года неоднократно выставлялся в Германии. Его произведения находятся в Музее-институте семьи Рерихов, Музее нонконформистского искусства, частных коллекциях нашей страны и за рубежом.

|

|

|

|

|

|

20 декабря 2005

Pусское искусство — на «других берегах»

Осень и начало этой зимы обещают стать одним из самых насыщенных «русских сезонов», которые вот уже несколько лет регулярно проходят в Париже. 19 сентября, несколько дней спустя после пышного открытия в нью-йоркском Гуггенхайме выставки «Россия!», в Национальном музее Орсе открылась почти столь же масштабная выставка «Русское искусство во второй половине XIX века: в поисках самобытности». Ее организаторы — сам Музей Орсе и Объединение национальных музеев Франции при поддержке доноров — российской компании «Газпром» и французской «Gaz de France».

Инаугурация выставки русского искусства во французской столице состоялась в присутствии супруг глав обоих государств — мадам Бернадетты Ширак и госпожи Людмилы Путиной. Основу экспозиции составили экспонаты из собраний Третьяковской галереи и Русского музея, а также Государственного исторического музея и еще доброго десятка музеев России. До 8 января — даты завершения показа — в Орсе проводятся интересные «сопутствующие мероприятия»: в Русском литературном кафе — чтения Пушкина, Достоевского, Чехова, Горького, Мандельштама, Ахматовой, семинары и конференции. В концертном зале звучит музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Шостаковича. Крутят ленты немого кинематографа.

...На фасаде Орсе — увеличенная до гигантских размеров репродукция полотна Н. Кузнецова «Праздничный день»: крестьяночка в паневе раскинулась в луговой траве, глядя в бледные небеса. Оригинал, естественно, красуется в залах, где вместо самого ликвидного товара — русского авангарда — на сей раз европейскому зрителю явлены уже не Кандинский и Шагал, чемпионы востребованности, а русское искусство XIX века, неожиданно бодро встряхнувшее публику. Перед входом — ежедневная давка: тысячи любителей «русской самобытности» терпеливо маются в бесконечно длинном хвосте.

Музей Орсе на берегу Сены, как известно, бывший вокзал. Именно в этом заброшенном вокзале без путей, во «храме на пару», в 80-е годы было решено разместить богатейшую коллекцию французской живописи второй половины XIX века. Импрессионисты, постимпрессионисты, пуантилисты, экспрессионисты — все здесь. И здесь же их справедливо забытые современники, создававшие ложноклассический стиль, который французы, злые насмешники, прозвали art pompier («пожарное искусство»): ведь у этих художников шлемы римских воинов в некоторых исторических или мифологических композициях выглядят как пожарные каски. И оттого в самой идее показа русского искусства того же отрезка времени есть своя кураторская логика — но и определенный риск. Поскольку не все стоит сопоставлять.

...Вращающиеся музейные врата мало-помалу пропускают истомленных ожиданием посетителей, и вот они, уже вполне довольные, прогуливаются под циклопическим стеклянным куполом музея, где и разместились в залах общей площадью примерно в 2500 квадратных метров около 500 экспонатов выставки, многие из которых появляются в Европе впервые. Здесь живопись, скульптура, графика, фотография… Полотно Левитана «Над вечным покоем», по странной прихоти организаторов открывающее экспозицию, и «Видение отроку Варфоломею» Нестерова, «Иван-царевич на сером волке» Васнецова, «Всюду жизнь» Ярошенко и сверхпопулярная репинская «Не ждали». А вот легендарные «Бурлаки на Волге» нынче не на Сене, а на Гудзоне. Сие хрестоматийное творение, которое первоначально планировалось послать в Париж, российская сторона все же отправила в Нью-Йорк. (На язык просится почти лубок: «В Орсейский музей / Тех же щей, / Да пожиже влей».)

|

|

|

|